在提到古代人的发型时,清朝的“阴阳头”是最为人熟知的发型之一。如今,由于众多清宫剧的普及,阴阳头几乎成了清朝人的代表性发型。然而,事实是,这种发型并非一直存在,它只是清朝时期的一部分,而阴阳头的演变其实经历了相当长的时间。

汉人为何剃发?

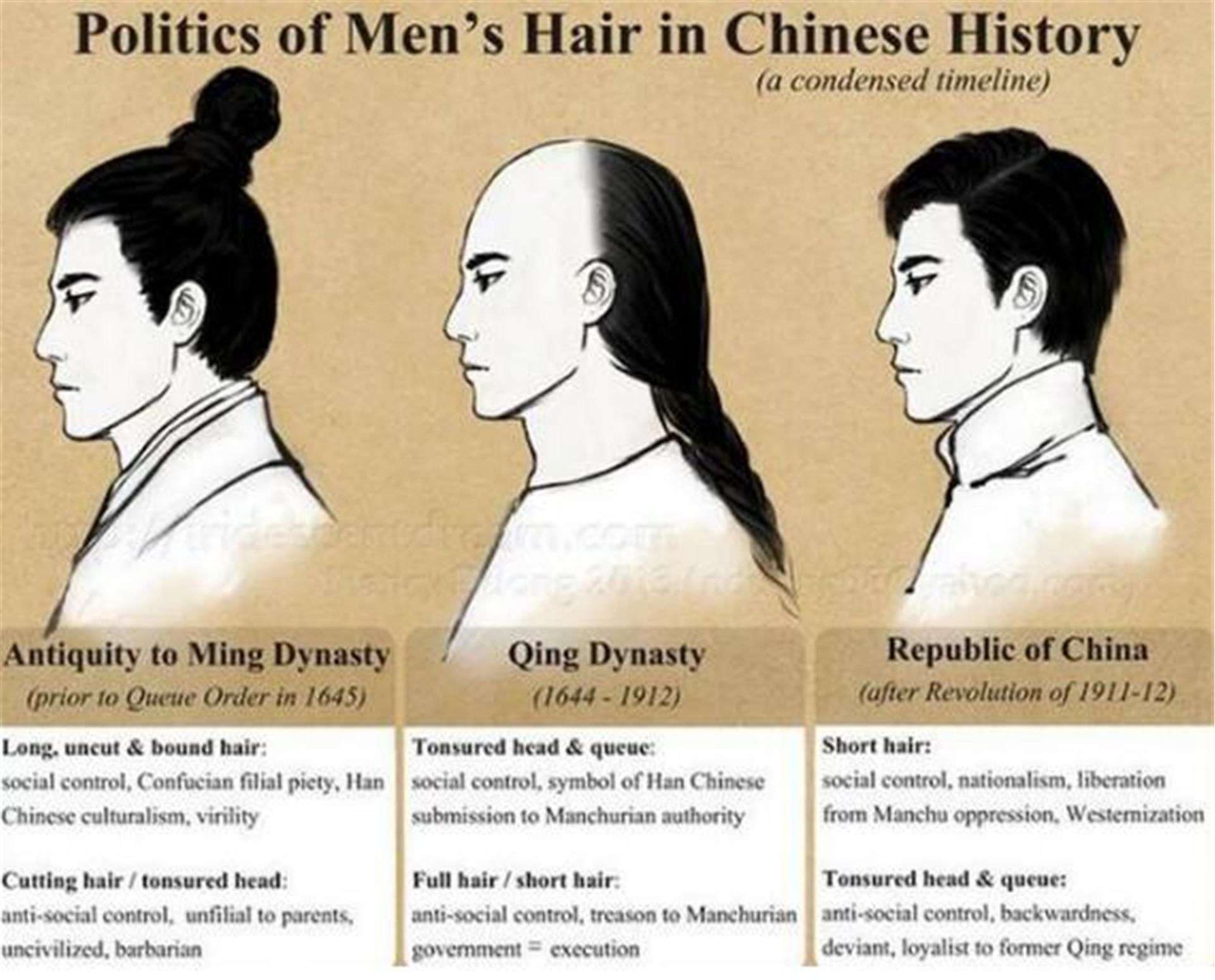

首先,值得注意的是,阴阳头并非汉人的传统发型。清朝的建立是满族在中原的统治,为了巩固政权,满族统治者对汉人实施了一系列强制性的文化变革,其中最具代表性的便是“剃发留辫”。这种做法并非单纯为了改变汉人的外貌,而是通过这种文化上的压制来加强满族的统治地位。

在汉人的传统文化中,头发被视为十分神圣的部分。古人常说“身体发肤,受之父母”,头发是父母给予的,随便剪去就是对父母的不敬。因此,几千年来,汉人基本保持长发,并且通常将头发束成发髻。清朝入关后,为了彻底打破汉人的传统习惯,满族统治者要求所有汉人剃发留辫,这一政策不仅仅是为了改变外观,还是对汉文化的一种压制。

在清朝初期,拒绝剃发曾成为一些汉人起义者的标志。为了抵抗满族统治,一些人宁愿死也不愿剃发。但随着清朝政权逐渐稳固,几乎所有的汉人都不得不接受这一改变。虽然从现代的角度来看,清朝的做法推动了多民族的融合,但对于当时的汉人来说,这是一种明显的屈辱。

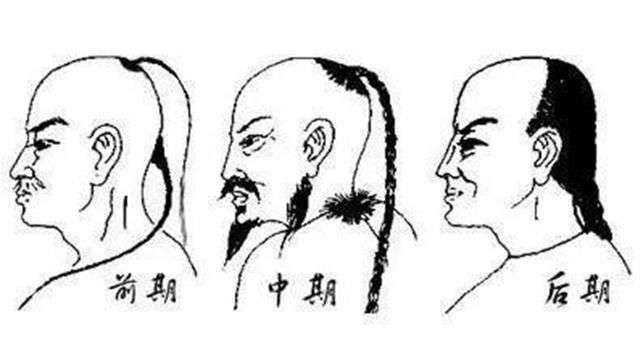

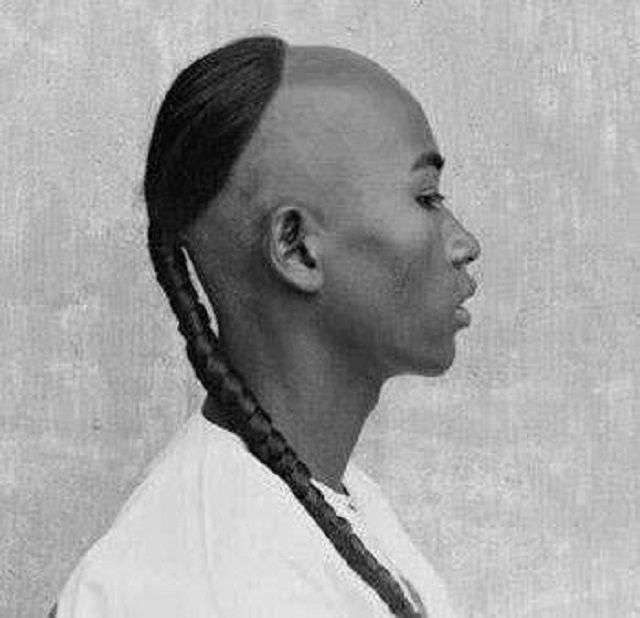

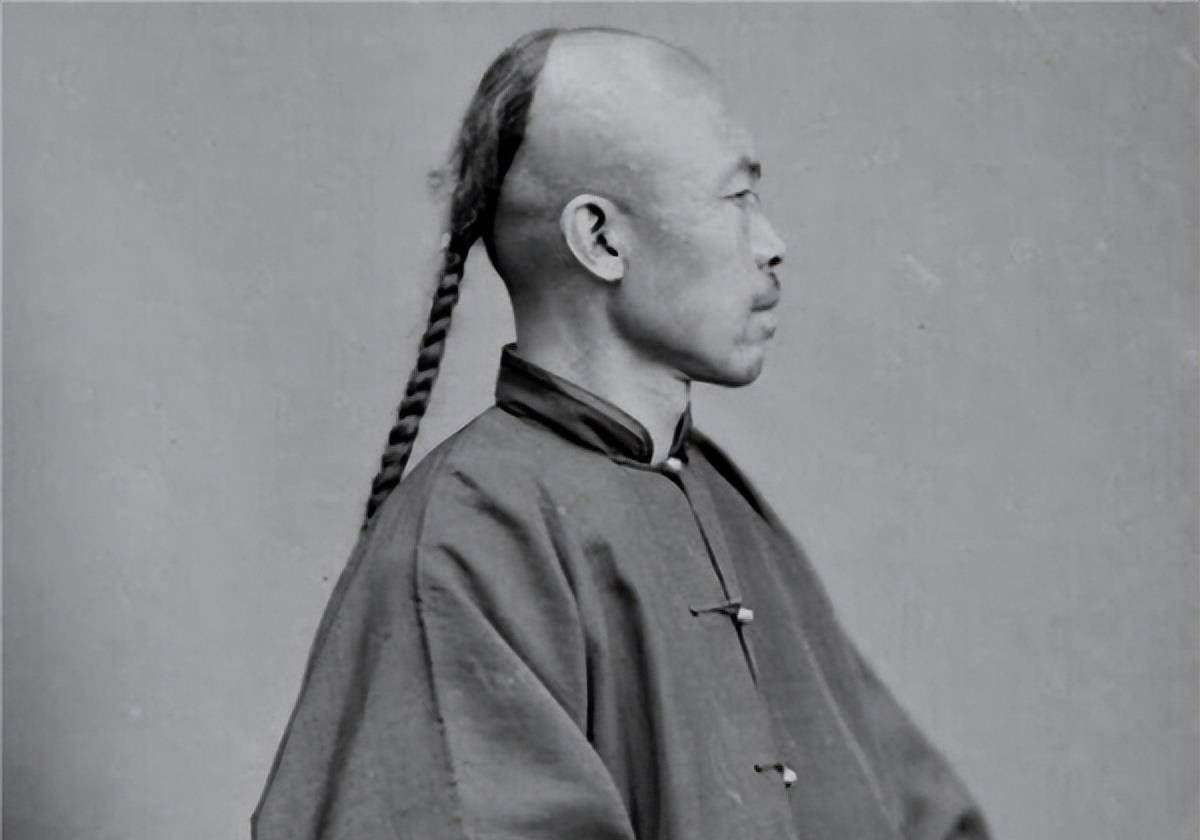

值得一提的是,清朝初期的“剃发”并非影视剧中常见的阴阳头。实际情况是,清廷要求汉人将头发剃光,只留下一小束头发,这一束头发的大小甚至有严格规定,要求仅能穿过铜钱的孔洞。那些拒绝剃发的汉人,往往会遭到严厉的惩罚,甚至连同家族都会受到牵连。

尽管如此,大多数汉人还是选择了剃发,因为与其死,倒不如放弃头发。随着时间的推移,清朝的统治逐渐稳定,汉人开始在发型上做出些许妥协,一些人将辫子扎得更粗,留的头发也多了。

阴阳头的出现

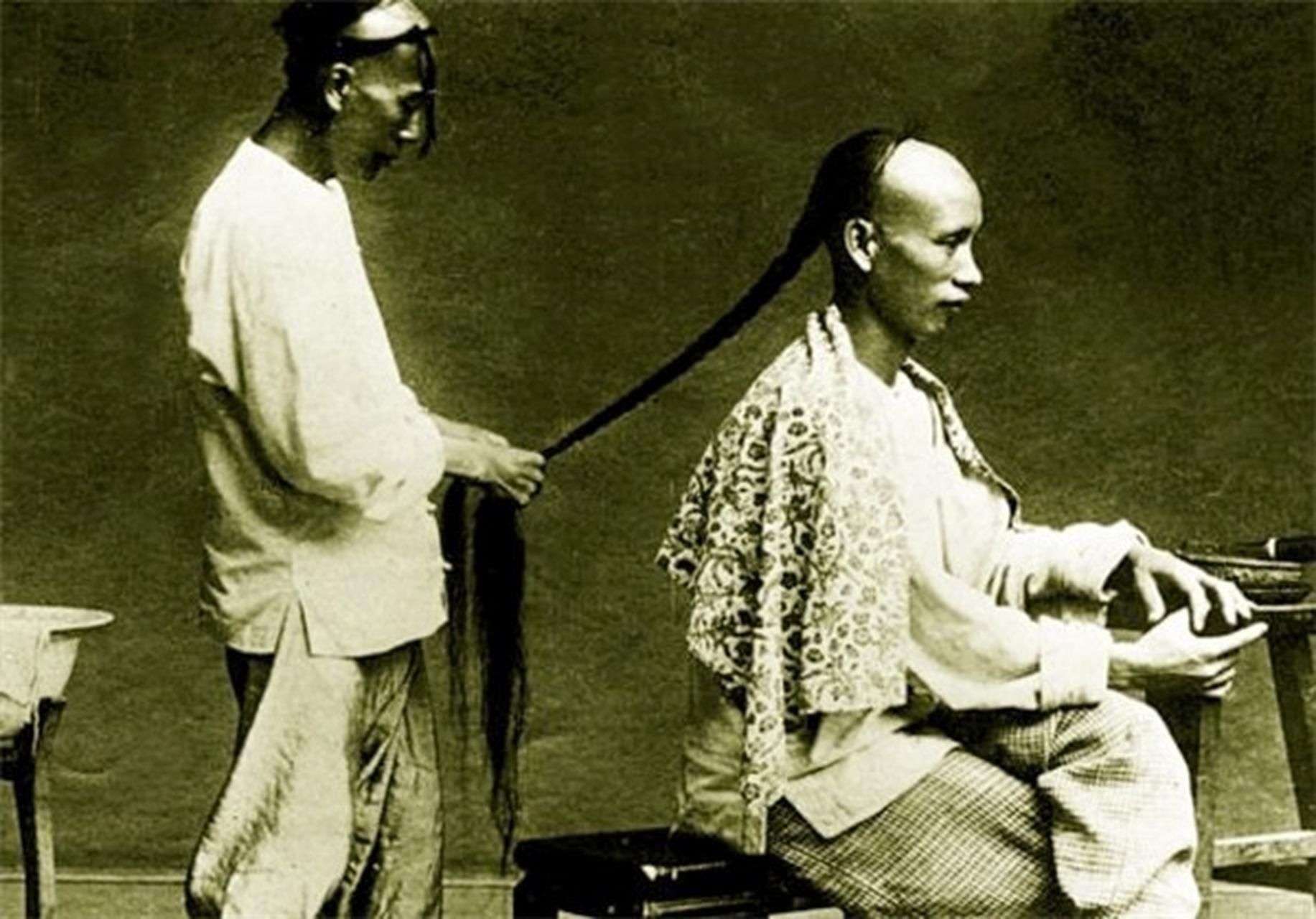

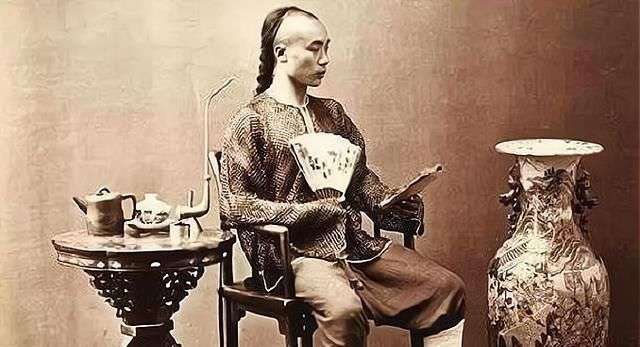

随着时间的推移,尤其是在清朝中后期,汉人逐渐开始接受“剃发留辫”的规定,但这并不意味着他们完全放弃了对美的追求。事实上,越来越多的人开始在发型上做一些小改动。最初,留起后脑勺的头发并扎起牛尾辫的汉人,成为了新风潮的开创者。清朝政府似乎并未对此做出过多的干涉,这使得越来越多的人效仿这种发型,阴阳头也因此逐渐流行开来。

可以说,阴阳头的出现虽然是满族强制剃发的产物,但它却是汉人根据自己的审美需求对传统发型的“改良”。这也是为什么许多影视剧将清朝前期的角色形象塑造成一副阴阳头的模样,但这其实是对历史的误解。事实上,阴阳头的流行是在清朝中后期才真正开始的。

清朝女性的发型

与男性不同,清朝女性的发型并没有受到太多严格限制。清初时,女性的发型偏短,部分原因是因为满族女性需要打猎,而长发不适合在野外活动。但进入清朝后期,尤其是乾隆年间,随着国家繁荣,女性对美的追求也愈加明显,许多新的发型和发饰开始流行。王公贵族的女子常常佩戴着精美复杂的发饰,这不仅仅是为了装饰,更多的是显示她们家族的地位和财富。

当然,对于普通百姓来说,她们的发型依旧较为简单,通常盘一个简单的小两把头,偶尔会用一些廉价的发饰点缀。总体来看,清朝女子的发型并没有受到过多的限制,清朝政府也没有将女性视为政治上的威胁。

文化融合与汉文化的胜利

从根本上说,阴阳头等发型变革的背后,反映了清朝政府希望通过推动汉满文化的融合来巩固统治的政策。虽然清朝是满洲人的统治政权,但满族人也意识到,只有效仿汉文化,才能真正统治汉人。满族的“剃发留辫”政策,便是为了让汉人在审美上逐渐接近满族,从而减少民族差异。

然而,最终胜利的却是汉文化。尽管满族试图强制推广自己的文化,但汉人的审美依然占据了主导地位。阴阳头的流行,实际上正是汉文化对满文化的“反击”。在这场文化较量中,汉文化的影响力显然是压倒性的。

综上所述,清朝的“阴阳头”不仅仅是一个简单的发型问题,它背后包含了满汉文化的冲突与融合。尽管清朝政府推行了一系列政策来削弱汉文化,但汉人的传统和审美最终仍然胜利,成为了清朝时期最具象征意义的文化之一。