人一旦有了糖尿病,饮食是不是还能随心所欲,这是个让人头痛的问题?

很多人觉得只要不碰肉、不吃甜食就没问题,但真的是这样吗?事实往往比想象的复杂。

曾经有一份临床记录里提到过,一个中年女性因血糖长时间控制不住,导致严重并发症,最终没能挽回。

表面上她日常饮食以素食为主,没有明显的高糖点心或红烧肉,家人也以为她吃得挺健康,但细看饮食细节,却发现有些素食暗藏风险。

这类情况并不罕见,不少糖友把“素食”当成安全牌,结果却一步步走向失控。

很多人习惯把素食和低糖划等号,但事实并非如此。素食只是食材来源不同,但淀粉、糖分的代谢规律不会改变。

像糯米制品这种食物,常被当作清淡点心,实际升糖速度极快。

糯米中的直链淀粉比例低,糊化后消化吸收特别快,血糖波动明显,比普通大米饭更刺激胰岛功能。

经常吃这种食物,不仅容易血糖飙升,还会增加胃肠负担,使人产生饱胀和疲倦。长期下去,身体难以维持稳定,风险积累得更快。

柿子同样让人误判。它在秋冬常被认为是养生水果,但其中果糖和可溶性单宁都很高,尤其熟透的柿子,含糖量能接近甚至超过常见甜点。

对血糖控制的人群来说,食用后血糖急剧升高,且难以快速下降。这类波动会造成血管内皮反复受损,动脉硬化加速。

还有一点容易被忽略,柿子和某些高蛋白饮食同时进入胃里时,可能形成胃结石,对糖尿病患者来说,这种并发症处理更复杂,治疗风险和代价都大。

炸春卷的危险更多来自烹饪方式。包裹的外皮本身就是面粉,油炸之后吸收大量脂肪,加上内部馅料通常也含有高淀粉或调味酱,热量和油脂双重叠加。

对糖尿病患者来说,不仅血糖控制难,还会诱发血脂异常。长期摄入这类油炸面食,血管斑块形成几率大增,心脑血管疾病随之而来。

更糟糕的是,炸制过程中产生的反式脂肪酸,会让胰岛素抵抗加重,等于加速恶化。

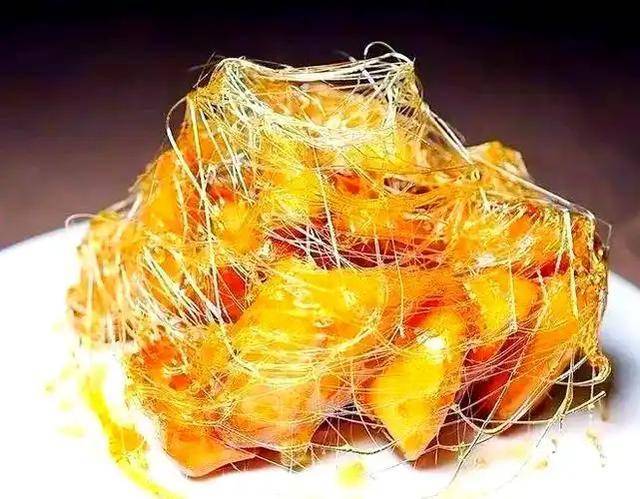

拔丝地瓜往往被当成家宴里的甜食,甜度高、黏性强。地瓜本身含有丰富淀粉,再加上裹糖的烹饪方式,双重高糖冲击。

很多人觉得地瓜是粗粮,误以为更健康,但拔丝之后早已失去原本的纤维优势,只剩下高糖高热量。

吃一次,血糖就能冲上高点,长期习惯这种食物,容易让血糖曲线变得极不稳定,身体自我修复能力也会下降。

更隐蔽的是,拔丝过程中的高温焦糖反应,生成物质对胰腺细胞并不友好。

除了这些食物,背后折射出的其实是一个共性问题:糖尿病患者在饮食中很容易被“素食”二字迷惑,认为只要没肉、没奶油就行。

实际上,素食中隐藏的糖和油脂比想象得更多。看似清淡,实则对血糖冲击更猛烈。饮食选择一旦失衡,病情进展会比预期更快。

有趣的是,一些研究发现,糖尿病患者在吃过多高GI素食后,不仅血糖上升快,还更容易产生食欲波动,短时间内再次进食的概率增加。

这种进食模式被称为“代偿性进食”,会让总能量摄入过量。

长期下去,体重和血糖形成恶性循环。很多人把病情加重归咎于运动不足,但忽略了饮食本身的结构错误才是更关键的一环。

血糖失控并不是单一饮食造成的,而是一个长期习惯叠加的结果。现代社会中,人们更重视外观健康,却忽视了营养密度和食材结构。

素食文化固然有益,但放在糖尿病人群中,必须要重新审视。粗粮也有细分,水果也有差异,烹饪方式更是决定血糖波动的重要因素。

如果只盯着“素”这个标签,不去深究其中的营养成分,等于是在健康的幻象中自我麻痹。

全球糖尿病患者数量持续增加,部分原因正是饮食观念滞后。人们过度依赖“无肉即健康”的逻辑,结果忽视了隐藏的高糖陷阱。

调查显示,不少糖尿病患者每天的水果摄入量超标,有的甚至把柿子、芒果当成主食替代。

还有部分人因为追求传统素食文化,大量食用糯米糕点,导致血糖长时间处于高位波动状态。

长期下去,合并症出现率远高于饮食结构合理的群体。这些数据都在提醒,人类需要重建对“素食”的认知。

饮食对血糖的影响,不只是营养学上的计算,更是社会习惯和文化选择的映射。

一个人餐桌上的偏好,其实往往来自代际传承、社会氛围、地域文化。这些因素决定了糖尿病管理不仅是医学问题,也是一种社会问题。

真正要改善,需要大众逐渐放下对传统标签的迷信,建立新的饮食理解。这也是现代医学和公共健康的交汇点。

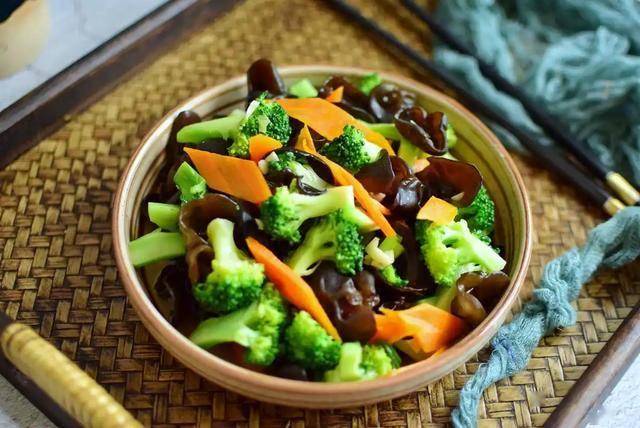

既然素食也能暗藏风险,那么糖尿病患者应当追求什么?答案并不是彻底拒绝某些食物,而是认清不同食材的特性,结合自身情况去调整。

血糖稳定需要的是结构合理,而不是盲目排斥。合理搭配膳食纤维、优质蛋白和低GI主食,才是走得更久的关键。

与其担心一顿饭的满足感,不如考虑十年二十年后的健康存续。