夏朝的真实名字到底是不是叫“夏”?这个看似简单的问题,其实隐藏着不少复杂的历史疑问,尽管它看起来存在某种前后矛盾,但它却是一个不可回避的讨论话题。

每个朝代的国号,通常都是由开国君主所定,并由其宣布给全天下,象征着一个新的朝代的诞生,代表着历史的更替。通常,这个国号或者来源于开国君主即位前的封号,也有可能是由于宗教原因或者其他考量,选择一个吉利的字眼来命名。比如,商朝的名字就源自周武王,在牧野之战胜利后,他兴奋地向上天祭告:“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”这里所说的“大邑商”,就是周人对商朝的称呼。而从殷墟出土的甲骨卜辞来看,“商”也的确是商朝自称的名字,而非他人给的名字。周、秦、汉等朝代的名字同样来源于它们的自称,大家对于这些国号的来源几乎没有争议。

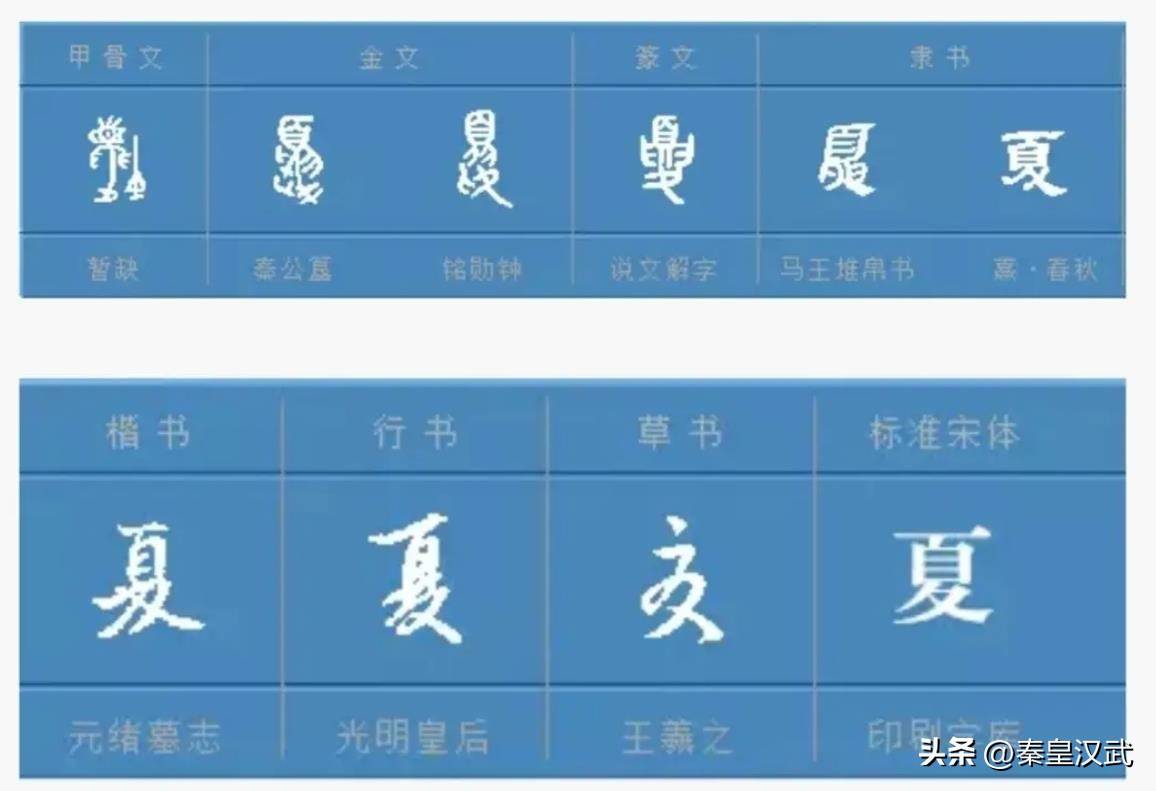

根据目前的考古发现,最早提到“夏朝”这个名称的文献,可以追溯到周代。无论是春秋时期青铜器上的铭文,还是《尚书》《史记》等历史文献,最早的记录都不早于周朝,甚至还有更晚的记载。即使是影响深远的《竹书纪年》和《清华简》,这些文献也都是成书于东周时期。而周朝距夏朝已经有近千年的时间,这就使得“夏”这个朝代名称的历史依据显得十分模糊。

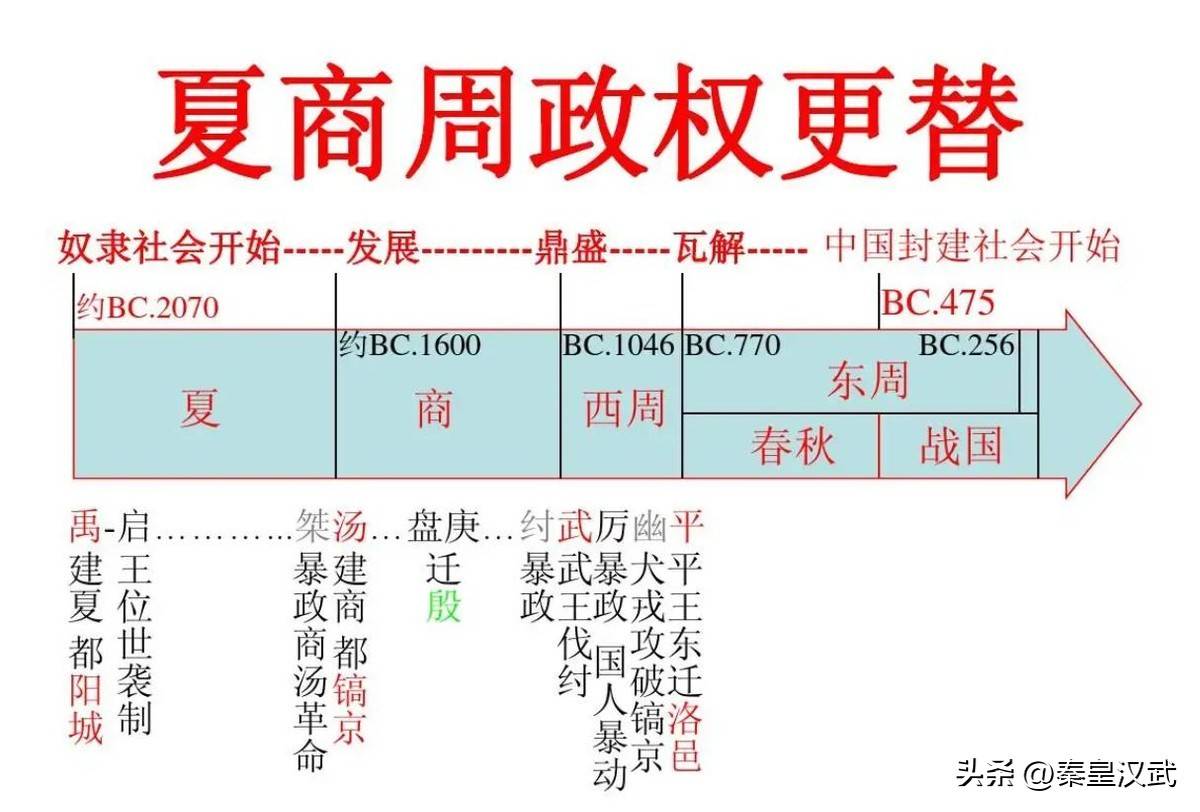

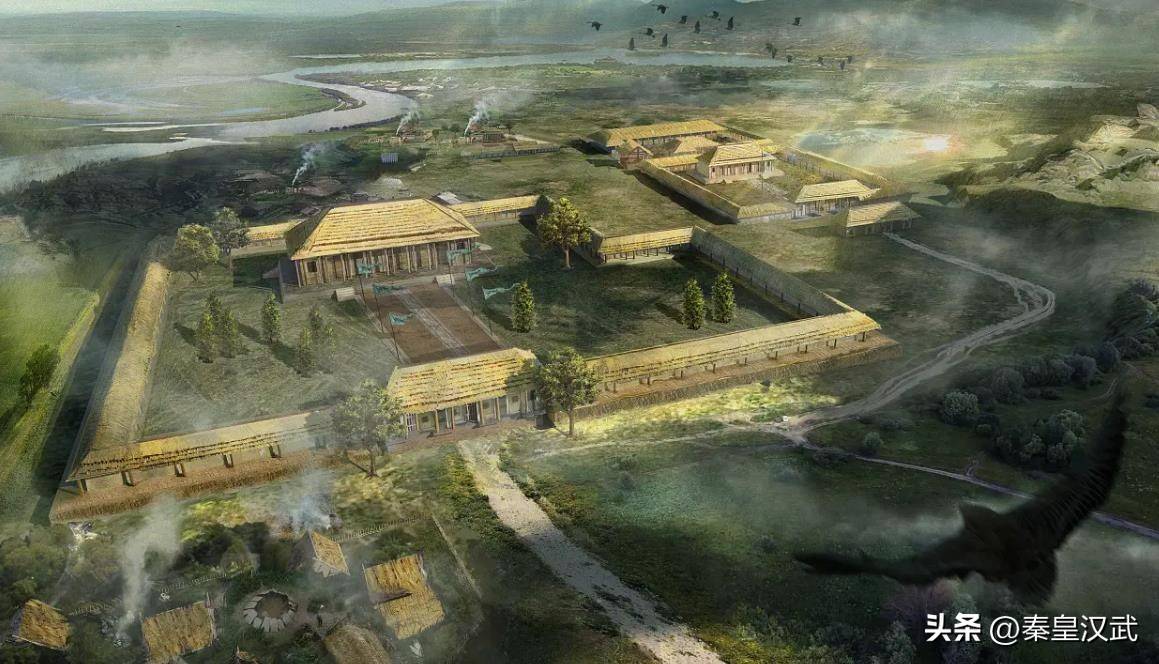

当然,这并不意味着“夏朝”并不存在。考古学家在河南偃师的二里头遗址发掘中,发现了与商朝之前的中原地区相符的大规模政治实体,这个政治体制在时间上衔接了龙山文化与早商的二里岗文化,也与文献记载中的夏人活动区域有着很好的契合。这一发现为夏朝的存在提供了强有力的考古证据。夏商周断代工程正是在这个共识基础上进行的,并把夏朝的存在时间定在公元前2070年到公元前1600年之间。

既然夏朝的存在问题已经不再是争议焦点,那么我们可以回到最初的问题:夏朝的名字到底是不是“夏”?

这个问题有两点依据:首先,在包括二里头遗址在内的所有夏文化遗址中,并未发现“夏”字或是夏后氏族的徽记,即使是在商朝的甲骨卜辞中,也没有找到直接提到“夏”的记录。而把“夏”与这些文化遗址联系起来的,依然是东周时期的文献和学者推测的结果。其次,中国历史上常常出现自称与他称不符的情况。例如春秋战国时期的楚国,常常被他国称为“荆国”;商朝也常被周人称为“殷”或“衣”。另外,历史上也有出于政治目的,故意改变国号的例子,如西晋在建立时,将刘备的政权称为“蜀”,后人也称其为“蜀汉”。因此,对于周人来说,“夏朝”这个称呼,可能是由于他们知道商朝之前有一个政治实体存在,于是便以“夏”这个名字作为通称,而不一定是夏朝自称的名字。

考古学发现也进一步支持了这一观点。例如,二里头遗址的三、四期文化没有发现明显的暴力摧毁痕迹,甚至在商朝建立后的几十年里,二里头文化依然存在。而这个时期,没有任何迹象表明“夏”字曾被使用。因此,简单地寻找“夏”字似乎就是误入歧途。

另外,夏朝初期的都城,可能位于今天的阳城(今河南登封)或阳翟(今河南禹州),直到太康时期,才将都城迁至洛阳盆地的斟鄩。而二里头文化的时间上限与地理位置与夏朝的中晚期遗址更为接近,这进一步表明,二里头文化与夏朝的早期并无直接关联。因此,探讨“夏朝”是否真的是自称“夏”的问题,仍然需要从夏朝开国君主大禹和启的时代来寻找答案。

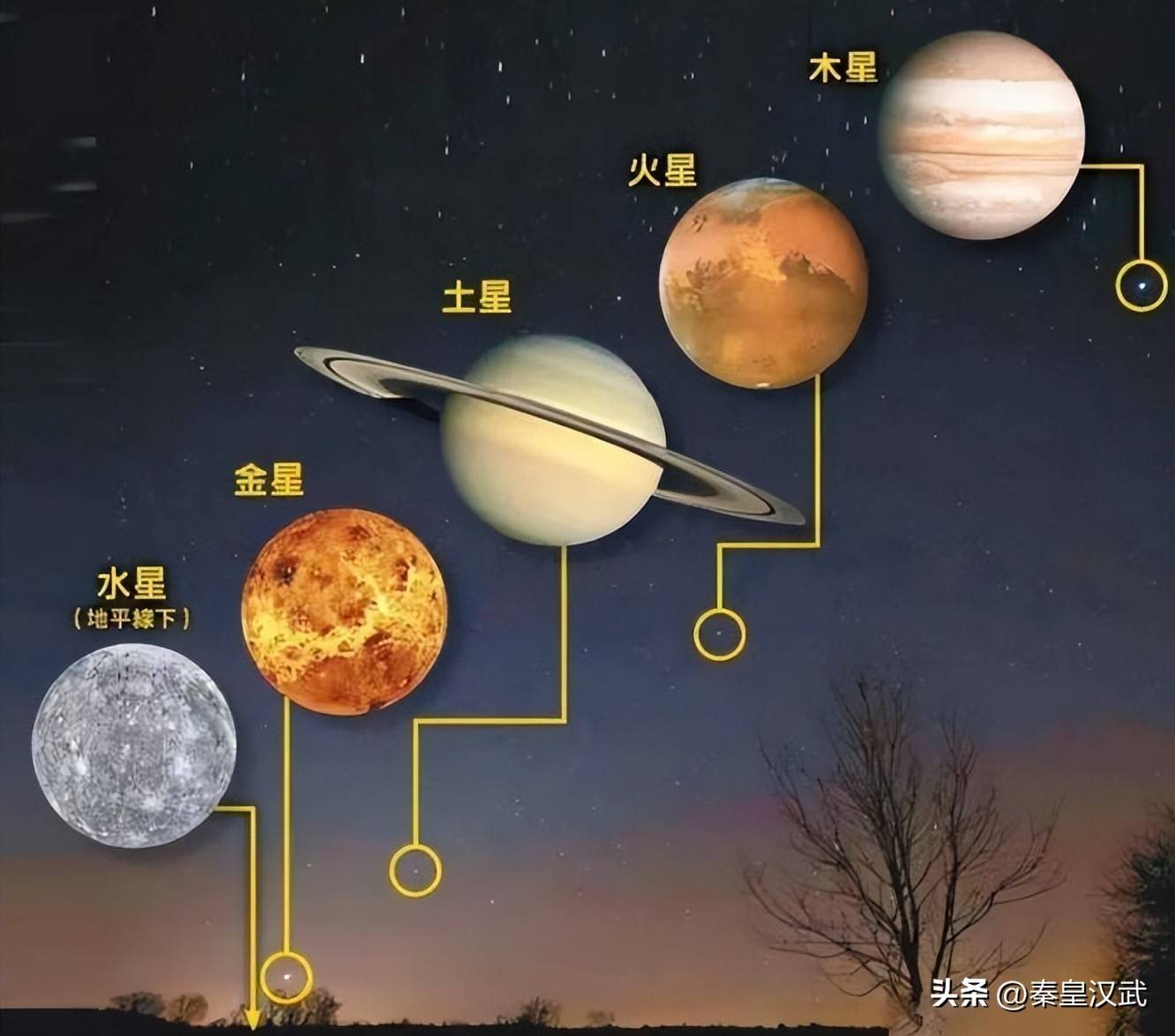

夏商周断代工程将夏朝的建国时间定在公元前2070年。从考古学的角度来看,这一时间段涵盖了二里头文化、河南新砦文化以及龙山文化的交替,也符合尧舜时代到夏朝建立的历史过渡。根据文献记载,尧舜时代的部落联盟与大禹治水的故事也显示了夏朝与龙山文化时代的连接。那么如果夏朝的建立时间为公元前2070年,大禹的出生和治水活动,可能早于这个时间。假设大禹在10岁时就开始治水,那么他至少应在公元前2100年左右出生。然而,天文学的研究表明,大禹出生和五星汇聚事件之间存在着较大的时间差,五星连珠现象发生在公元前1953年,而这个时间与夏朝的建立时间更为吻合。

根据文献记载中的“禹时五星连珠”事件,天文学家推算出这一天象现象发生在公元前1953年,这一事件与夏朝建立时间接近,甚至是一次罕见的天文奇观,时间跨度长达24天。然而,史书记载的大禹出生与天象事件之间的时间差,显得过于悬殊,因此必须重新审视这一时间点。

从另一个角度来看,古代历史中常常会把一些模糊的事迹归于一位重要的历史人物。例如,尧舜时期的陶寺文化存在多位领导者,文献中所说的“尧帝”并不一定仅指一位尧帝,而是代表了整个部落的领导。因此,文献中提到的“禹时五星连珠”事件,或许并非指代单一的大禹,而是整个夏朝。

综合上述分析,我们不排除“夏朝”的名字实际上就是“禹”,即人们用大禹的名字来代表整个夏朝,甚至是夏朝的民族和文化。从这一角度看,夏朝的真名可能并非“夏”,而是与大禹紧密相关的名字。