全世界的能源领域专家们,这几十年就没少为 “干净又稳定” 的能源犯愁 —— 要么是化石能源烧起来污染大,要么是传统核能处处受限:不仅得依赖进口铀矿,还总担心安全事故,万一出点岔子可不是小事。

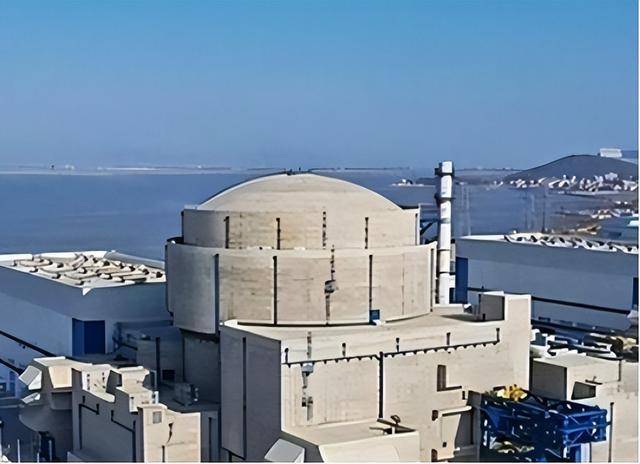

可谁能想到,这个头疼了大半辈子的难题,被中国科学家在甘肃武威的戈壁滩上给彻底搞定了!咱们搞出的钍基熔盐实验堆,现在可是全球公认的 “无限能源” 潜力股,更牛的是,这技术美国半个世纪前就试过,结果卡在难题上直接扔了,中国捡过这 “接力棒”,硬生生给琢磨透了,还建成了全球唯一正在运行的实验堆。

光咱们中国手里的钍资源,按现在的能源需求算,就够全国用两万年,这波操作,简直太提气了!

从美国仓库到中国戈壁:半个世纪的技术逆袭

上世纪 60 年代,美国橡树岭国家实验室的工程师们,那可是把熔盐堆当成 “能源未来” 来折腾的。

当时他们研究出来的熔盐堆,用液态盐当冷却剂和燃料载体,不光发电效率比当时主流的轻水堆高出一大截,产生的废料还少得可怜,那会儿实验室里的人都觉得,这技术早晚得改变世界能源格局。

可谁能想到,这好技术硬是走了个 “高开低走”,到 1973 年就被彻底封存了,相关的资料也被塞进仓库,差点就成了 “历史尘埃”。

为啥会这样?说到底还是时代和技术的双重 “拖后腿”。冷战那会儿,美国的核政策满脑子都是 “能造核武器”,铀钚路线能产出武器原料,自然成了重点;可钍这东西,根本造不了核弹,在当时的政治需求里,直接就 “失宠” 了。

更要命的是技术难关:高温下的熔盐就跟泼出去的强酸似的,疯狂 “啃咬” 管道里的合金,没几天管子就裂得没法用,那会儿的工业水平,根本找不到能扛住这折腾的材料。

就这么着,一项本该大放异彩的技术,在美国 “先顾着造武器、再谈能源理想” 的逻辑里,彻底黄了。

谁也没料到,半个世纪后,中国人会把这尘封的技术捡起来,还玩出了新花样。2011 年,中国科学院一咬牙启动了钍基熔盐堆专项,徐洪杰带着团队从上海应用物理研究所出发,那时候全球在这领域基本是 “一片空白”—— 没有现成的成功案例,连参考资料都少得可怜,甚至实验要用的材料,都得自己一点点琢磨着造。

团队从最开始的几十人,慢慢扩到三四百号人,一扎根就是 15 年,没日没夜地啃硬骨头。其中最让人头疼的,就是美国当年卡壳的 “腐蚀难题”。科学家们跟试菜似的,一配方一配方地调,铬加多少、钼放多少,来来回回测了上百种合金配方,终于炼出了一种新型镍基合金。

把这种合金样品泡在高温熔盐里几个月,拿出来一看,表面还是光溜溜的,一点腐蚀的痕迹都没有,这一步,直接把熔盐堆实用化的最大拦路虎给清走了。

2018 年,甘肃武威的钍基熔盐堆项目正式破土动工,从那以后,好消息就一个接一个来。2023 年 10 月 11 日 11 点 08 分,那个时刻太让人记一辈子了 —— 堆体首次临界,监测的中子计数器 “滴答滴答” 开始跳动,团队里好多人都攥着拳头,眼睛盯着屏幕不敢挪开,就怕错过这历史性的瞬间;到 2024 年 6 月 17 日 10 点 12 分,堆体成功实现满功率运行,稳定输出 2 兆瓦热功率,数据一看,稳稳当当。

同年 10 月,又完成了全球首次熔盐堆加钍实验,燃料盐顺利注入,泵机转起来的那一刻,现场所有人都松了口气,反馈的数据全是 “正常”;直到 2025 年 4 月,中国科学院上海分院正式宣布,这台实验堆已经实现连续稳定运行。

当年美国觉得 “过于复杂、根本没法实现” 的技术,中国团队硬是凭着一股韧劲给办成了,这半个世纪的技术逆袭,真的太漂亮了!

140 万吨钍矿打底:比铀强在哪?

钍这东西,落在中国手里,那真是彻底 “发光发热”,成了实打实的宝贝。先说说储量 —— 全球钍储量本来就比铀多 3 到 4 倍,而中国手里攥着的钍资源,直接稳居世界第一。

最新的勘探数据一出来,大家都惊了:光是内蒙古白云鄂博矿区伴生的钍矿,就有 22 万吨,这数儿占了全国总量的 77.3%,在全球都能占到 28%,全国总的钍储量更是一路飙到了 140 万吨。

别觉得 1 吨钍没多少,它释放的能量相当于 350 万吨标准煤,能量密度更是铀的 200 倍以上 —— 按中国现在的能源需求算,光是白云鄂博那点钍,就够供能 6 万年,全国的储量撑两万年,那真是一点问题都没有。

而且钍基熔盐堆的本事,可比传统铀堆强太多了。传统铀堆就跟个娇生惯养的 “大小姐” 似的,原理跟高压锅差不多,得 24 小时安排人盯着,就怕压力超标炸锅,稍微有点不对劲就得紧急处理;可熔盐堆不一样,天生就带 “安全阀”,跟个智能灶似的省心 —— 它在常压下就能稳定工作,一旦出点异常,比如温度超标,里面的盐液会自己顺着设计好的通道流出来,一接触空气就冷却凝固,把里面的放射物严严实实地封在里面,根本不用担心堆芯熔毁那类吓人的事。

更省心的是废料处理:熔盐堆产生的废料不仅量少,半衰期还从铀堆的几万年一下子缩到了几百年,处理起来比以前轻松太多,对环境的负担也小了一大截。

还有个特别妙的点:钍这东西跟稀土矿是 “好搭档”,总是一块儿埋在地下,而中国的稀土分离技术,那在全球都是拿得出手的 “王牌”—— 咱们挖稀土的时候,顺手就能把钍给提取出来,成本低得很,哪像铀那样,还得大量从国外进口,时不时就得担心被人卡脖子。

更别说选址了:传统核电离了水就玩不转,只能扎堆建在沿海地区;可熔盐堆不一样,在戈壁沙漠里照样能安营扎寨,靠空气冷却就够用了。这意味着什么?那些干旱的内陆地区、偏远的海岛,还有大山里的乡村,都能建个小型 “能源岛”,就近供电,电网传输时的损耗一下子就降了一大截,再也不用为了拉电线翻山越岭。

现在中国船舶集团都已经拿出了用这技术的 24 万吨级核动力集装箱船设计方案,全寿命周期 30 年都不用换燃料,以后不管是舰船动力,还是工业上的高热制氢、海水淡化,都能用它来搞定,用途广得很。

从实验堆到能源网:2023 年我们能用钍发电吗?

其实实验堆稳定运行只是第一步,后面的好日子还多着呢。按早就定好的规划,2025 年年内就得破土动工,建小型模块化钍基熔盐堆研究设施,目标也很明确 ——2029 年实现临界满功率。

虽然现在才 8 月,项目还在紧锣密鼓的筹备阶段,但每一步都走得稳稳的,进度条一点没落下,大家都在等着好消息。

再往远了看,2030 年前后,咱们就要搞出百兆瓦规模的商用版钍基熔盐堆;到 2035 年,就能大规模铺开了 —— 到时候就跟搭积木似的,想在哪建就在哪建,内陆城市、偏远乡村、海岛,都能用上稳定的钍基电力,整个电网都会变得更灵活、更高效,再也不用愁 “有的地方电用不完,有的地方不够用”。

而且这技术可不光能发电,在工业领域更是 “多面手”:用它产生的高热来制氢,效率高还环保,能帮着解决新能源汽车的氢燃料难题;用来淡化海水,一顿操作下来,咸水就能变成可饮用的淡水,能解决不少沿海和干旱地区的缺水问题,妥妥地帮着推进双碳目标。

国际上其实也有不少国家在琢磨钍基熔盐技术,比如俄罗斯、法国、加拿大,可跟中国比起来,还是慢了一大步 —— 咱们不光跑在前面,还打通了从钍矿开采、材料研发到堆体建设的全产业链,自主率高得很,根本不用看别人脸色。

更牛的是,中国还开始牵头制定这一领域的行业标准,《钍基熔盐堆核安全导则》的草案都已经完成了,这一下就从以前的 “技术追随者”,变成了 “规则制定者”。

现在已经有 17 个国家主动找上门来,跟中国签了技术合作协议,就说法国巴黎吧,试点用了中国的智能微电网系统,碳排放一下就降了 92%,效果肉眼可见。说真的,咱们这哪是建个核电站啊,简直是给全球能源困局递了个 “解决方案”。

有人说,钍基熔盐堆比核聚变还更有希望成为 “终极能源”—— 毕竟它的技术瓶颈少多了,离商用也更近。

你想想,以后开车,加一次钍就能跑几十万公里,不用总去加油站;偏远山区的老乡再也不用为缺电发愁,晚上亮堂堂的,工厂也能稳定生产,孩子们能在灯下写作业;海边的城市再也不用愁淡水不够,靠着熔盐堆就能淡化出足够的水。这画面想想都觉得美好,而且说不定用不了多久,就能变成现实。

从美国当年扔在仓库里吃灰的技术,到如今中国戈壁上稳稳运行的实验堆;从以前为了找稳定能源四处 “求人”,到现在手握够用上万年的钍矿,中国的科学家们用了 15 年,把 “不可能” 变成了 “可能”,这背后全是专注和创新的力量。

甘肃武威那台实验堆亮起来的光,不光照亮了茫茫戈壁,更照亮了中国能源自主的路 —— 它告诉全世界,中国不光能跟着别人学技术,还能自己搞创新、定标准、领方向。

或许再过十年,咱们家家户户用着钍基电力做饭、开车,打开灯就亮,开空调就凉的时候,会想起那群在甘肃戈壁上坚守的科研人 —— 他们在沙漠里搭起实验室,熬过一个又一个日夜,才点亮了这束 “能源之光”。

真正的 “无限能源”,不光是资源能用上万年,更是探索未知的勇气和坚持无限。中国这波操作,真的得给个大大的赞!