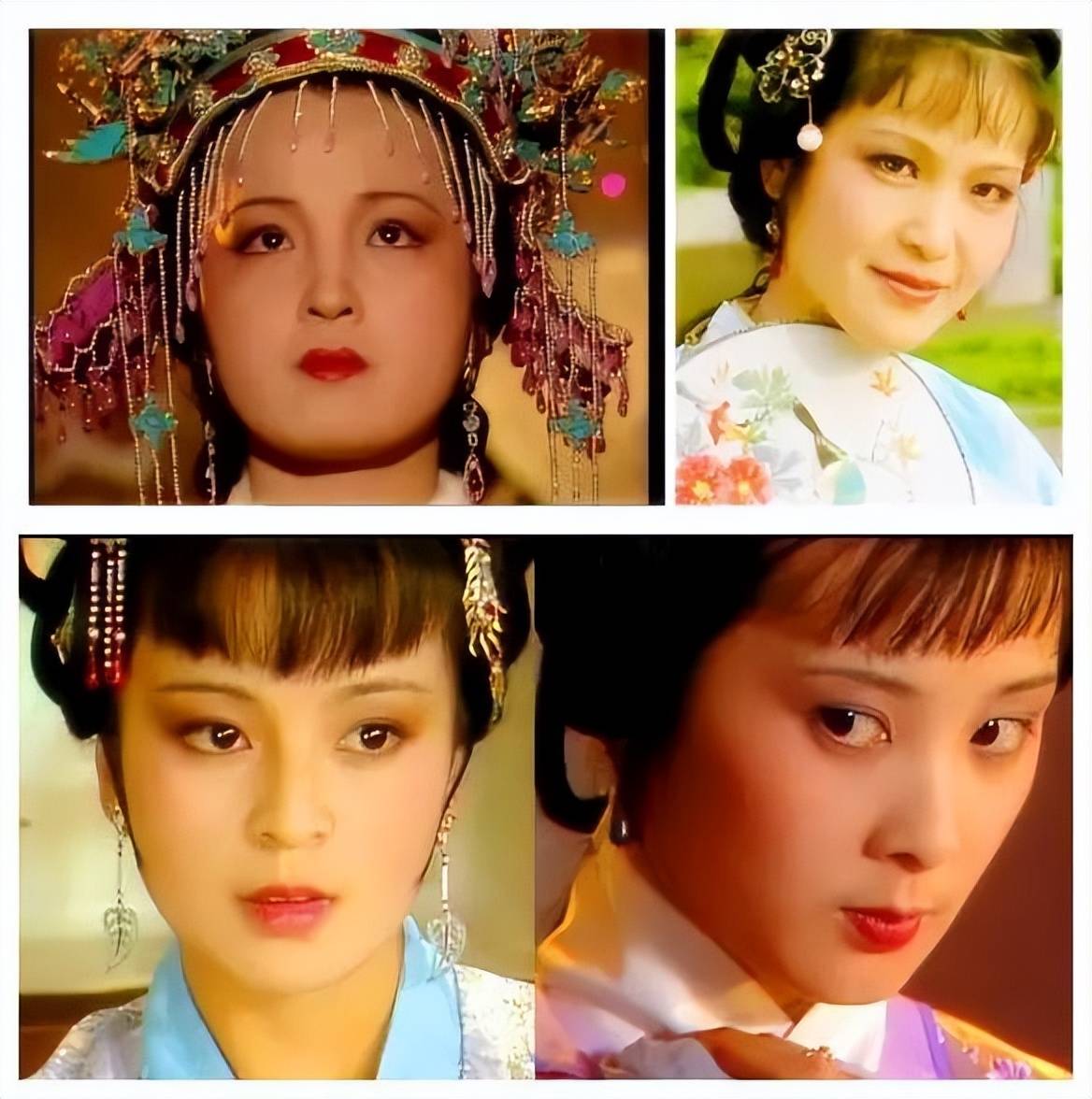

《红楼梦》是中国古代文学的巅峰之作,书中人物众多,各具特色,鲜明的个性和命运将荣宁二府的荣辱兴衰展现得淋漓尽致。作品中的人物不仅有着深刻的个性刻画,而且每个角色都能经得起细致的推敲。为了研究《红楼梦》中的种种奥秘,学界还专门成立了“红学”这一领域。而其中,惜春这个人物的孤独与悲观性格,一直是读者和学者关注的焦点之一。她总是孤身一人,鲜少与其他姐妹交往,反而与尼姑智能儿保持着较为亲近的关系,甚至常挂在嘴边的“当姑子去”更让她的性格显得与众不同。

在《红楼梦》第七十五回中,王熙凤和王善保家的带领着一群人突袭大观园,意外查获了惜春的丫鬟入画的哥哥送给她的一包银子。在这一情节中,惜春表现出了极大的冷漠和决绝,毫不犹豫地决定将入画赶走。这一举动无疑进一步彰显了她对人际关系的疏离与冷酷。然而,这种冷漠的背后是否隐藏着更为复杂的动因呢?

贾母为何收养惜春?她的身份为何如此特殊?

惜春是贾珍的同胞妹妹,原本出生在宁国府。然而,出于对孙女的宠爱,贾母将她接入荣国府抚养。尽管贾母对她有着深厚的宠爱,但在整个故事中,贾珍对这个亲妹妹的关心几乎为零,甚至连嫂子尤氏也未曾照顾过她。而在贾敬去世时,宁国府的亲人并未对惜春予以任何慰问,她也未参加父亲的葬礼,仿佛她与宁国府毫无关联。这些异常的情况让人不禁思考,惜春的孤立与冷漠是否与她的家庭背景密切相关?

通过这些细节,我们不禁要问,贾母为何要收养惜春?她与宁国府的疏远是否隐藏着某些不为人知的秘密?

惜春与宁国府的疏离,背后隐藏的秘密

惜春与宁国府的关系之疏远,一直是《红楼梦》读者和学者热议的焦点。在宁国府,虽然她是贾珍的亲妹妹,但宁国府对她的态度异常冷淡,甚至在贾敬去世时,宁国府没有人主动告诉她这一消息。再者,惜春既未出席父亲的葬礼,也未表达任何悼念之情,这一切都让她与宁国府的关系看起来极为生疏,似乎她与这个家族的联系早已断裂。

这让我们不得不思考,惜春是否对宁国府心生厌恶?她的孤僻和冷漠,难道真的只是源自性格上的问题吗?也许,惜春的态度背后,隐藏着她与宁国府之间某种不为人知的秘密。

贾母的收养是否另有深意?

虽然表面上看,贾母是因为爱惜孙女而收养了惜春,但这一行为的动机并不单纯。值得注意的是,尽管贾母在表面上给予惜春无微不至的照顾,但实际情况远比我们想象的复杂。从贾珍与尤氏对惜春的漠不关心,到宁国府对她的完全忽视,似乎暗示着她的存在本身就是一个秘密,甚至可能是宁国府的耻辱。

有学者认为,贾母的收养行为,实际上是为了掩盖宁国府的某些丑闻,使得惜春能够脱离这个污点影响。考虑到贾母作为荣国府的实际掌权者,她显然深谙家族名誉对荣府的重要性,因此她收养惜春,很可能是出于一种保护家族声誉的考虑。或许,宁国府并未能给惜春提供一个安全和稳定的生活环境,而贾母的收养,恰恰填补了这一空缺。

贾敬的秘密与惜春的身世之谜

在《红楼梦》中,贾敬的身世与行为也值得我们深入探讨。贾敬痴迷炼丹,举止异常,几乎与家中的其他成员格格不入。而他在惜春出生后离开了宁国府,前往道观修行,这一行为显得尤为怪异。很多学者认为,贾敬可能是宁国府的“隐秘之主”,而惜春的诞生也许与他与儿媳的关系不正当有关。

随着时间的推移,贾敬的离开可能不仅仅是为了追求修道之事,更有可能是为了掩盖某个家族丑闻。这个丑闻或许涉及到他与儿媳的不正当关系,而惜春作为这一事件的“产物”,显然成为了宁国府的羞耻。为了保护家族名誉,贾母收养了惜春,将她带入荣国府,而这一切似乎成为了宁国府难以启齿的秘密。

结语:惜春的孤独与反抗

尽管贾母的收养为惜春提供了一个看似稳定的生活环境,但她内心深处的孤独和痛苦却无处可诉。她从小生活在一个充满丑闻和秘密的家庭环境中,这种深刻的心理创伤,使得她对他人充满不信任和冷漠。她表面上过着安稳的生活,但内心却早已被孤独与痛苦吞噬。

惜春的性格和行为,实际上是她对自己身世的保护,对命运的不甘与反抗。在《红楼梦》这一复杂的家族关系中,惜春的命运揭示了家族内部的腐化与堕落,也反映了个人命运如何深受家庭和社会结构的影响。

她最终选择了遁入空门,试图逃避这个充满痛苦与不堪的世界。这一决定,或许正是她对自身命运的最深刻回应:对家庭丑闻的反抗,亦是对内心孤独与痛苦的逃避。惜春的命运,不仅展示了一个个体的悲剧,也深刻地揭示了家族内部的腐败与复杂性。

通过惜春的故事,我们更为清晰地看到,在一个充满秘密和丑闻的家庭中,个人的命运往往难以摆脱社会与家庭的束缚。而惜春的冷漠和决绝,是她对不公命运的无声反抗,亦是对人际关系的自我保护。她的命运给我们带来的反思,不仅涉及到个人的悲剧,也警示我们对家庭关系和社会环境的深刻洞察。