崇祯皇帝朱由检刚刚登基时,也曾信心满满,想要做个挽救天下的中兴之主。第一件大事就是除掉权倾朝野的魏忠贤。朝野上下都盼着他能力挽狂澜,让大明重新振作。

可惜理想虽好,现实却冷冰冰地摆在面前。内有李自成、张献忠率农民军四处攻城掠地;外有关外的清军步步紧逼。

恰好在这时,皇太极又主动提出了议和,条件看起来似乎还不算太苛刻。可崇祯为什么最后还是拒绝了呢?

在崇祯登基之前,大明与后金的冲突就已打了多年。努尔哈赤崛起后,萨尔浒之战大破明军,让明朝元气大伤。

虽然之后有宁远之战、宁锦大捷等局部胜利,袁崇焕等将领一度稳住局势,但整体来看,后金实力依旧在增长。

皇太极继位后,更加灵活:既打又谈。他先是南征朝鲜,西攻蒙古,扫清后顾之忧。然后频频出兵骚扰关内,让大明朝廷疲于奔命。

崇祯刚即位不久,皇太极就发动了己巳之变。他绕道蒙古,直逼北京城下,气势汹汹。

崇祯急忙调袁崇焕率军回防。袁崇焕镇守辽东多年,是明军的中坚力量。可皇太极却趁机使了反间计。

崇祯听信谣言,怀疑袁崇焕“通敌”,竟然把这位抗金名将抓起来,凌迟处死。

这一刀,不仅杀了袁崇焕,也彻底打碎了辽东军的士气。

失去了袁崇焕,明军对后金的抵抗更显无力。

皇太极继续用兵,指挥清军多次入关劫掠,明军节节败退。

到崇祯十一年(1638 年)左右,松锦之战打响。皇太极亲自督战,用围点打援的战术,把明军十三万大军击溃。

洪承畴被俘,祖大寿投降,辽东防线几乎全线崩溃。

这对大明来说,是沉重的打击。对皇太极来说,则是继续谈判的筹码。

战场取胜后,皇太极没有急着彻底灭亡明朝,而是主动提出议和。

大致内容是:

一,承认后金为对等政权;

二,以宁远、塔山为界,划江而治;

三,开放互市贸易,恢复商路。

对明朝来说,这条件并不是完全不能接受。丢掉的土地原本也控制不住,议和可以换来喘息。

小僮读史书时发现,崇祯一开始其实是有些心动的。

朝廷内外压力大,农民起义军如李自成、张献忠越闹越凶。关外清军又虎视眈眈。

议和能让边疆暂时安定,集中力量平定内乱。等内乱解决,再图关外,也许还有机会。

可转念一想,后金原本是明朝册封的附属,突然要平起平坐,还要割地,崇祯心里很不甘。

就在崇祯犹豫不决时,议和的消息传到朝中。

文官们炸了锅。

他们指责议和是“丧权辱国”,痛斥崇祯“不配祖宗江山”,说这是给大明蒙羞。

舆论压力排山倒海而来。

崇祯性格敏感,更怕背负骂名,担心被史书记上一笔“卖国”。

一来二去,他从原本的动摇,变成了坚决反对。

为推卸责任,崇祯将兵部尚书陈新甲推出去,指控他“擅自议和”。

陈新甲其实只是奉旨办事。可在崇祯眼中,他成了替罪羊。

崇祯罗列罪名:卖官鬻爵、丧失城池等。最后陈新甲被处死,成了背锅之人。

小僮看史书时,总觉得陈新甲的死,有几分无奈。

如果崇祯能放下身份与面子,或许可以先议和,集中精力平息李自成、张献忠等内乱。

等内部稳住,再寻机北伐,也许能扭转局势。

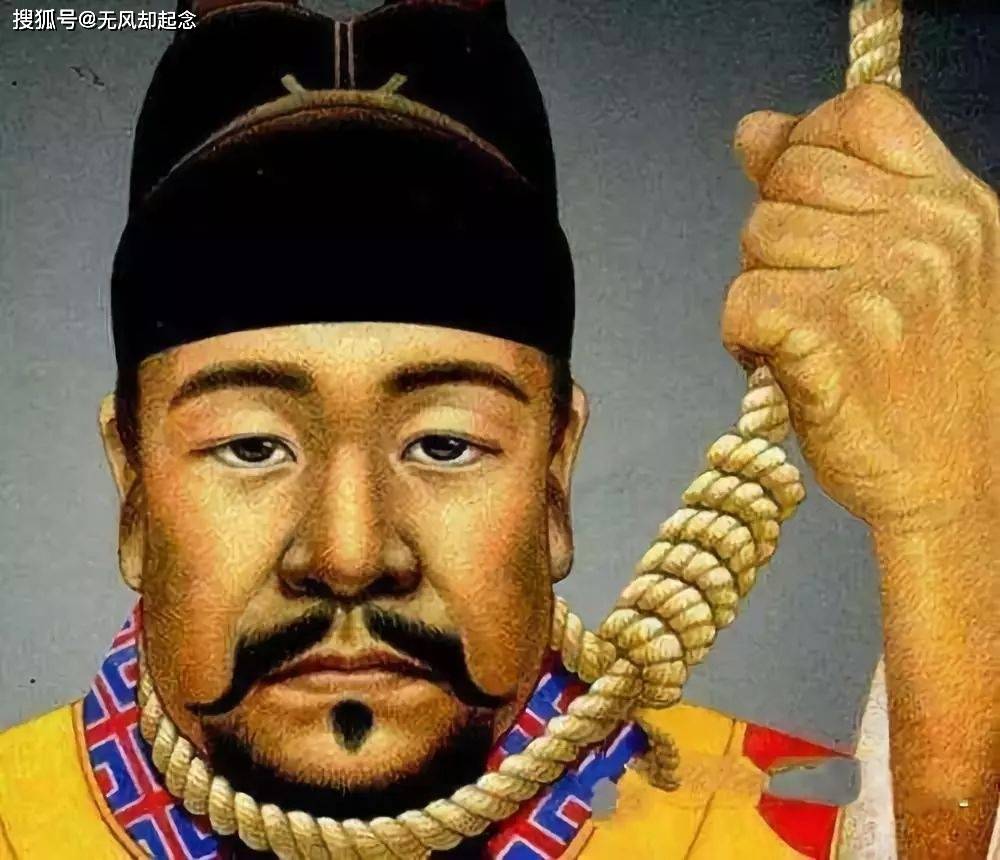

可惜崇祯顾虑太多:祖宗之法不能废,割地之耻不能忍,史书骂名不能留。

他最终选择拒绝议和。

皇太极之所以提出议和,也有自己的打算。

清军虽连战连胜,可想全面进攻关内,也有难度。南方路途遥远,后勤困难,辽东人口也不足以支撑长远战争。

议和可以减少正面冲突,利用贸易削弱明朝,等机会更好时再一举而下。

议和是缓兵之计,也是一种心理战。

小僮想,崇祯和皇太极,两人出身不同,性格也不同。

崇祯自小生于深宫,读书守成,重视祖宗法度,更怕失去名声。

皇太极出身草原,心思缜密,看重实利,能打能谈。

当明朝最需要灵活应变时,崇祯却被礼法和面子绑住了手脚。

崇祯的选择,让明朝错失了可能的转机。

几年后,李自成攻破北京,崇祯自缢煤山。清军趁势南下,江山易主。

小僮翻史书,总忍不住想:如果那时崇祯能放下面子,结果会不会不同?

参考:《明史》《清太宗实录》《明季北略》等史料