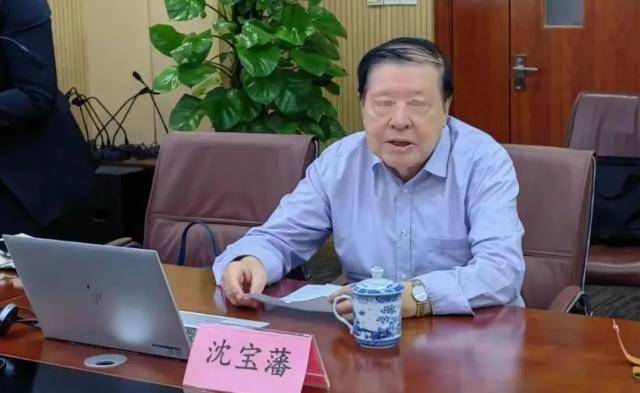

随着年龄的增长,身体的各项器官和功能都在逐渐退化,而国医大师沈宝藩行医五十余年,致力于中西医结合治疗内科疾病,尤其在老年心脑血管疾病方面积累了丰富经验。在临床实践中,沈宝藩注重患者整体调理,强调医德与患者沟通,常常为患者考虑经济负担,力求在保证疗效的同时减少治疗成本,拯救了数不清的患者。

沈宝藩1935年7月生于上海,他从小生活在上海的中医世家,耳濡目染中医文化,家中藏书丰富,常常翻阅祖父留下的医书典籍。在这样的家庭环境中,沈宝藩对中医产生了浓厚的兴趣。少年时期,他便开始跟随父亲和祖父学习中医基础知识,学习《黄帝内经》《伤寒杂病论》这样的经典医书,打下了扎实的中医理论基础。

沈宝藩的求学之路并非一帆风顺。在上世纪五六十年代,由于社会动荡和战乱,沈宝藩的中医学习受到了限制。然而,他并未因此放弃对中医的追求,而是利用一切可以利用的资源,继续自学和实践。他深入农村,拜访当地的老中医,向他们请教学问,积累了丰富的临床经验。这些经历不仅提升了他的医术,也让他深刻理解了中医“治未病”的理念。

在上世纪七十年代,沈宝藩有幸进入新疆维吾尔自治区中医医院工作,开始了他正式的中医职业生涯。在这里,他不仅深入研究中医经典,还结合当地的民族特色,开展了大量的临床实践和科研工作。他的理论和实践为中医治疗心脑血管疾病提供了新的思路,也为中医药的现代化发展做出了重要贡献。

沈宝藩教授在心血管疾病的研究与治疗方面取得了显著成就,尤其在中西医结合的治疗模式上做出了突出贡献。他提出并深入研究了“痰瘀同治”理论,强调痰湿与瘀血在心脑血管疾病中的共同作用,主张通过调和气血、化痰祛瘀来治疗相关疾病。这一理论体系为心脑血管疾病的中医治疗提供了新的思路,尤其在冠心病、高血压、心绞痛等疾病的治疗中取得了良好的疗效。

“痰瘀同治”是沈宝藩教授提出并广泛应用于心脑血管疾病治疗的一个中医理论,它强调痰湿与瘀血在心脑血管疾病中的共同作用。在中医理论中,痰湿是由于体内水湿失调、代谢不畅所形成的物质,它容易在体内积聚,阻碍气血运行;而瘀血则是由于气滞血瘀、血液运行不畅导致的。痰湿和瘀血往往互为因果,互相影响,导致气血不畅,最终引发心脑血管疾病,如冠心病、心绞痛、中风等。

沈宝藩教授通过“痰瘀同治”的治疗理念,提出了通过化痰祛湿、活血化瘀的方式来疏通经络、促进气血流通,从而有效缓解和治疗心脑血管疾病。通过中医的辩证施治,调整体内的气血平衡,能够达到防治疾病的效果,不仅能够减轻病人的症状,还能够延缓疾病的进展。

此外,沈宝藩教授还致力于中西医结合的临床实践,强调在治疗过程中既要辨病也要辨证,充分利用现代医学的检查手段,如心电图、超声等,结合中医的辨证论治,提高诊断的准确性和治疗的有效性。他在临床中应用古方,如“天麻钩藤饮”、“半夏白术天麻汤”等,结合现代药理学的研究,取得了良好的治疗效果。沈宝藩教授的研究成果不仅丰富了中医治疗心脑血管疾病的理论体系,也为中西医结合的临床实践提供了宝贵的经验。

中医治疗心脑血管疾病的优势在于它强调整体调理和个体化治疗。中医讲求“治未病”,注重在病症未完全显现时通过预防和调理保持身体的平衡。与西医的疾病集中治疗不同,中医更强调辨证论治,根据每个患者的体质、症状和病因,采用个性化的治疗方案。例如,沈宝藩教授的“痰瘀同治”理论就根据患者的不同症状,调整药物和治疗方法,避免了一刀切的治疗方式。

沈宝藩教授曾接诊过一位56岁的男性患者,患者长期从事高强度的脑力劳动,工作压力大,饮食不规律,且有吸烟和饮酒的习惯。几年以来,患者经常出现胸闷、气短,且夜间出汗症状。经过检查,患者被诊断为冠心病,并且伴有高血压、心绞痛和轻微的脑供血不足。患者的病情复杂,西医治疗效果有限,症状反复发作。沈宝藩教授根据患者的整体情况,采用了“痰瘀同治”理论治疗。通过调理气血、活血化瘀、化痰祛湿的中药处方,并结合针灸和推拿等治疗手段,帮助患者逐渐缓解症状。

治疗过程中,沈宝藩教授为患者“量体裁衣”,根据他的具体病情和生活习惯,制定了个性化的治疗方案。患者服用了沈教授特别调配的“活血化瘀汤”和“化痰祛湿丸”,并在生活中加强了饮食调理,减少了油腻食物,增加了蔬菜水果的摄入,配合每天进行适度的散步运动。经过几个月的治疗,患者的胸闷、气短症状逐渐好转,心绞痛的发作次数大大减少,血压稳定,整体健康状况显著改善。患者在随访中表示,生活质量有了明显的提升,西医治疗和中医的结合让他的病情得到了更好的控制。

在几十年的医学探索中,沈宝藩教授始终坚持一个信念:心血管疾病不是单纯的“病”,也不是无法治愈的“命运”,而是身体多年的不良生活方式和环境因素所造成的血管“堵塞”。“这不是心脏不想工作,而是它的血管‘堵塞’暂时无法通过自己解决。”他反复强调,唯有将科学的治疗方法带入生活中,才能真正改变患者的健康状况。

在一次“心血管疾病防治与研究高峰论坛”上,一位中年男子焦虑地提问:“沈教授,我父亲已经65岁了,最近常常感到胸闷,甚至几步路就喘不过气,别人说他可能得了心脏病,我们去做了检查,医生说只是轻度冠心病,做了药物干预,然而药效不明显。我们全家都很担心,他的生活质量急剧下降。您觉得怎么办?”

沈宝藩微微点头,语气沉静而坚定地回应道:“我们不能急,更不能轻言放弃。心血管疾病不是天生的宿命,而是长期不良习惯积累的结果。很多时候,大家只看到了胸闷、呼吸急促等表面症状,却忽视了背后血管的长期损伤。除了药物治疗和严格的生活干预计划,我常告诉患者和家属,真正的改善还离不开日常生活中的三件‘看似简单、实则关键’的事。这些看起来不起眼的细节,只要坚持下去,血管的弹性会逐步恢复,心脏的负担会慢慢减轻,身体的功能会悄然回升!”

沈宝藩认为,除了吃药以外,生活中还有哪些方法能改善和稳定心血管健康?

1.减少红肉的摄入

沈宝藩教授认为,减少红肉的摄入对于改善和稳定心血管健康有着至关重要的作用。红肉,尤其是牛肉、猪肉等含有大量的饱和脂肪和胆固醇,这些成分是血脂升高的主要因素之一。血液中的胆固醇过高,会导致动脉粥样硬化,即血管内壁形成脂肪斑块,进而阻塞血管,导致心脏和大脑的供血不足。随着时间的推移,这些脂肪斑块不断增大,会大大增加心血管事件的风险,如心脏病发作和中风。因此,减少红肉的摄入,尤其是减少高脂肪和高胆固醇的红肉摄入,有助于降低血脂,减缓动脉硬化的进程,保持血管的健康。

过量摄入红肉不仅与心血管健康密切相关,还可能增加其他健康风险。研究表明,长期食用过多的红肉与多种慢性病的发生密切相关,其中之一就是心脏疾病。红肉在体内消化时会产生一些有害物质,尤其是富含饱和脂肪和亚硝酸盐的加工肉类,会增加血液中的有害物质,这些物质通过血液流动会损害血管壁,使得血管更加脆弱,容易出现破裂或堵塞,进而增加心脏病和中风的风险。因此,减少红肉摄入,尤其是避免加工肉制品,能有效降低这些潜在的健康危害,保护心血管系统。

另外,过多摄入红肉还会影响肝脏的健康。肝脏是体内负责解毒和代谢的器官,当过多的红肉进入体内时,肝脏需要加倍工作来处理这些难以分解的饱和脂肪和毒素。长期过量食用红肉,肝脏可能出现功能衰退,导致脂肪在肝脏堆积,增加患上肝脏疾病的风险。肝脏功能受损又会影响到整个身体的新陈代谢,增加心血管系统的负担。因此,通过减少红肉摄入,能够减轻肝脏负担,帮助肝脏保持正常功能,从而有助于全身健康,包括心血管健康。

对于心血管健康的长期维持,沈宝藩教授提倡采用更加健康的饮食习惯。以植物性食品为主的饮食,如增加蔬菜、水果、全谷物和鱼类的摄入,能够有效降低体内的胆固醇和饱和脂肪含量,同时提供足够的膳食纤维和有益的脂肪酸。这些食物能够改善血脂水平,增强血管弹性,促进心脏健康。适当减少红肉的摄入,不仅能降低心血管疾病的风险,还能改善体重控制,提升整体健康水平。沈宝藩教授强调,饮食调整与药物治疗相结合,是保持心血管健康的最佳方式。

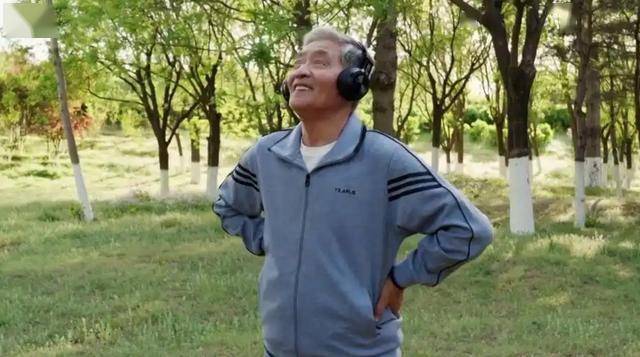

2.适当的有氧运动

很多心血管疾病的患者都害怕运动会增加心脏的负担,但适当的有氧运动是改善和稳定心血管健康的重要方法之一,因为它可以有效提高心脏功能,增强心血管的耐力和弹性。每次有氧运动,特别是如快走、跑步、游泳等活动,都会让心脏的跳动更加有力,长期坚持下去,不仅能有效降低静息心率,还能增加心脏的泵血量。这意味着,心脏无需过度努力,就能完成相同的工作量,从而减轻心脏的负担。这对那些有高血压或高胆固醇的人群特别重要,因为有氧运动能帮助控制血压,保持血脂在健康范围内,减少动脉硬化的风险。

有氧运动还能够改善血液的流动性,减少血栓的形成,降低血管堵塞的风险。通过运动,血液中的脂肪和胆固醇能够更好地代谢,尤其是低密度脂蛋白(LDL)胆固醇,它被认为是导致动脉硬化的主要因素。运动能够帮助将这些多余的物质有效地清除,改善血管内皮的功能,减少血管阻力。通过调节这些生理指标,有氧运动能够减缓血管老化过程,从而降低心脑血管疾病的发生概率,保持血管的健康和畅通。

持续的有氧运动还能够改善身体对氧气的利用效率,增强肌肉和其他组织的耐力,减少因运动引起的心脏负担。当我们进行有氧运动时,身体对氧气的需求增加,而心脏通过加速泵血来满足这一需求。长期坚持运动,心脏的适应性会逐渐提高,能够更有效地将氧气输送到全身各个器官和组织。特别是对中老年人来说,适度的有氧运动能有效增强身体的机能,提升日常活动的耐受力,减少因心血管问题引起的其他健康问题。

运动对心理健康的积极影响同样不可忽视。沈宝藩教授指出,长期的精神压力和情绪波动对心血管健康有不利影响,容易导致血压升高、心脏负担加重。而适当的有氧运动不仅能放松身体,还能帮助调节情绪,减少焦虑和抑郁感。运动时,身体会分泌内啡肽,这种被称为“快乐荷尔蒙”的物质有助于提升心情,缓解压力。通过运动释放负面情绪,能够帮助稳定血压,增强免疫力,从而降低心脏病和其他健康问题的发生风险。

3.做好情绪管理

沈宝藩教授强调,情绪管理在改善和稳定心血管健康中起到了至关重要的作用,特别是在现代社会中,长期的压力、焦虑和抑郁情绪已经成为引发心血管疾病的重要因素。情绪的波动直接影响到心脏的健康,尤其是焦虑和愤怒情绪时,会引发交感神经的兴奋,使得血管收缩、心跳加速,长期下来会导致高血压、动脉硬化等问题。情绪失控时,体内的应激激素如肾上腺素和皮质醇水平升高,这些激素会直接增加心脏的负担,导致血压升高并加速心脏病的发展。因此,管理好情绪、避免长期的负面情绪堆积,有助于减轻心脏的压力。

控制情绪波动还能够有效降低心脏病的发生几率。沈宝藩教授指出,情绪稳定不仅能够降低心率,还能减少血管收缩反应,有助于维持血管的弹性,从而减轻心脏的负担。在压力大的情况下,很多人会出现暴饮暴食或抽烟喝酒等不良习惯,这些都进一步加剧了心血管问题的发生。通过情绪管理,避免负面情绪对行为的影响,可以帮助人们做出更健康的生活选择,减少不良生活习惯的形成,从根本上稳定心血管健康。

同时,保持良好的情绪也能改善心脏的自我修复能力。长期的压力和焦虑情绪会使得身体处于一种慢性应激状态,这不仅会影响心脏的功能,还可能导致血管内皮的损伤,增加动脉硬化的风险。沈宝藩教授指出,情绪管理可以帮助人们在面对生活中的困境和挑战时,以更加积极的心态面对,从而减少生理上的应激反应,维持身体各个系统的正常运作。这种积极的心态能够有效降低心脏的炎症反应,有助于减少动脉的硬化程度,降低心血管疾病的发生率。

对于已经有心血管疾病风险的人来说,情绪管理的作用更加显著。沈宝藩教授建议,患者应通过冥想、深呼吸、瑜伽等方式来调节情绪,平稳心境,这不仅能缓解日常压力,还能通过放松练习减轻身体的紧张感。情绪的平稳能够有效降低心脏病的复发率,减少血管内的炎症反应,促进血液流动,从而帮助患者恢复心脏和血管的功能。通过这种方式,患者可以在药物治疗的同时,通过情绪调节进一步改善健康,稳定心血管功能。

资料来源

[1]乐德行.《国医大师沈宝藩学术思想与临床经验集萃》评介[J].新疆中医药,2025,43(02):184.

[2]范辉,汤菲菲,王晓峰.基于中药归经理论探讨国医大师沈宝藩用药经验[J].世界中西医结合杂志,2024,19(12):2519-2523.DOI:10.13935/j.cnki.sjzx.241232.

[3]任炜炜,杨莉,黄晶晶,等.国医大师沈宝藩教授“痰瘀同治、心脑同治”经验述要[J].中西医结合心脑血管病杂志,2024,22(24):4600-4602.

(《研究心血管疾病60年,血管病专家沈宝藩,分享3个护心妙招,值得学习》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事