王女士扶着脖子,脸色苍白:“孙医生,我就是按网上视频练了几天颈椎操,怎么越练越晕,现在天旋地转还呕吐……”检查结果令人心惊:她的颈椎病不是普通类型,而是伴有椎动脉狭窄。那些看似“健康”的颈部旋转动作,随时可能让她面临脑缺血风险!

这不是个例。上周,62岁的常大伯在公园看到别人做颈部锻炼,也跟着用力练头颈后仰、左右旋转等动作。第三天,他颈部疼痛加剧,并出现头晕、胳膊麻木症状,被紧急送往医院,诊断为:颈椎病合并颈椎管狭窄。

01 颈椎警报,潜伏在办公室的隐形杀手

长期伏案、手机依赖、不良坐姿……颈椎病已不再是老年人的专利。数据显示,过去40-60岁为颈椎病高发年龄,70岁后患病率达90%。而如今,这一疾病正迅猛“年轻化”。

在我接诊的年轻人中,超过80%有不同程度的颈椎不适。更令人担忧的是,许多人像王女士一样,出现症状后第一反应是:“我自己锻炼锻炼就好了!”

颈椎病的“求救信号”远比我们想象的多样:

晨起颈部僵硬,转动不灵活

上肢放射性疼痛、麻木,拿东西不稳

突然转头时头晕目眩,站立不稳

视力模糊、睡眠障碍、情绪焦虑

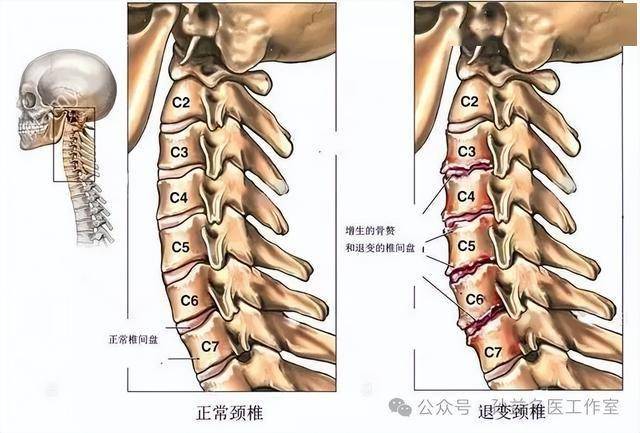

这些信号背后,隐藏着不同类型的颈椎病变:神经根型、椎动脉型、脊髓型、交感神经型……每种类型都有其独特的锻炼禁忌!

02 致命误区,好心办坏事的“自疗”悲剧

王女士的经历极具代表性。起初她只是颈肩发紧,以为是落枕。休息几天无好转后,听朋友说“颈椎病治不好,锻炼就行”,于是开始跟着网络视频练习颈部旋转操。

殊不知,她的椎动脉已存在狭窄。当她在不知情下做快速旋转动作时,扭曲的椎动脉导致脑部供血急剧减少,这才引发了剧烈头晕和呕吐。

中老年人锻炼颈椎更需谨慎。正常颈椎左右旋转范围为60°~80°,左右侧屈各45°。超出此范围的过度旋转,容易造成椎小关节损伤,甚至导致增生的骨刺断裂,形成新的骨刺。

更危险的是“折叠样”损伤:当颈椎管狭窄患者过度后仰时,椎管内神经会遭受“折叠”样挤压。生物力学研究表明,颈部后仰保持在24°~30°之间最为安全,超过此角度可能加重神经压迫。

03 科学五防,中老年护颈黄金法则

结合中医“过劳致病”理论和现代康复学,总结出中老年颈椎锻炼的“五防原则”:

一防过度旋转:避免头部左右旋转超过80°,切忌追求“嘎嘣”响声。中医认为“诸筋皆属于节”,过度旋转会伤筋动骨。

二防折叠损伤:后仰时想象下巴在画一道柔和弧线,而非直角折叠。可使用小技巧:双手抱头缓慢后伸,保护颈椎稳定性3。

三防过劳:每组动作15-20次为宜,每天2-3次,总时长控制在30分钟内。如同太极拳般和缓平稳,忌集中突击锻炼。

四防热身不足:锻炼前双手搓热,揉捏按摩颈部,重点刺激大椎、肩井、夹脊穴。此步骤可疏通经络,改善气血循环。

五防受风着凉:中医强调“风为百病之长”。锻炼后毛孔开放,切忌直对空调或风扇,建议用围巾保护颈部。

04 精准锻炼,办公室里的护颈秘籍

针对上班族,我推荐这套经过验证的“科学护颈方案”:

环境改造:

• 电脑屏幕调至视线平行上缘,距离一臂远

• 腰后放置支撑垫,保持腰椎自然前凸

• 选用中间凹陷、两侧稍高的护颈枕(高度≈(肩宽-头宽)/2)6

微间歇运动(每工作45分钟练习一次):

颈后缩训练:仰头下巴后收+耸肩+深呼吸,维持5-10秒

四向点头:前后左右四个方向缓慢至极限位,各保持5秒6

需要特别强调的是:羽毛球、瑜伽某些后仰动作、甩头操等,对椎管狭窄或椎动脉型颈椎病患者可能是致命威胁!

05 未病先防,颈椎健康的智慧之道

《黄帝内经》有云:“上工治未病”。现代医学研究证实,早期干预可使60%以上的颈椎病患者避免手术。

我建议每位读者完成以下颈椎健康自测:

闭眼原地踏步30秒,观察身体偏移方向

双手十指相扣测试握力是否对称

用食指快速点鼻尖观察协调性

出现异常提示需要专业评估。

个性化诊疗方案才是根本。当出现手部持续麻木、行走踩棉感、持物不稳等症状时,务必到正规医院进行:

• 颈椎动态位X线(评估稳定性)

• 椎动脉彩超(检测血流)

• 颈椎MRI(明确神经受压情况)

在诊室,我常对患者说:“颈椎是大脑的生命线,胡乱锻炼如同在悬崖边蒙眼狂奔。”王女士康复后感慨:“要早听专业指导,何必受这罪!”