“你说,我这年纪了,还忌嘴有用吗?我每天吃得清淡得很,油都不放了,肉也不吃,血脂照样高。”

问话的人是退休前在城建局干了二十多年的老李头,平时人精明,做事干脆。

他今年68岁,面色红润,身体看着也没啥大毛病,可就是查体那年年都有新问题。

血脂,一年比一年高。

早几年他就开始控制饮食了,油腻不沾,肉类吃得很少,炒菜都是清水煮,水果、燕麦成了主食。

可还是没挡住血脂的“往上蹿”。他纳闷,难不成这玩意儿就是个“命”?但他心里其实还是不甘心的。

人到65岁以后,身体有些事就开始不一样了。

不是说吃得越少越健康,不是说管住嘴就能百病不生。

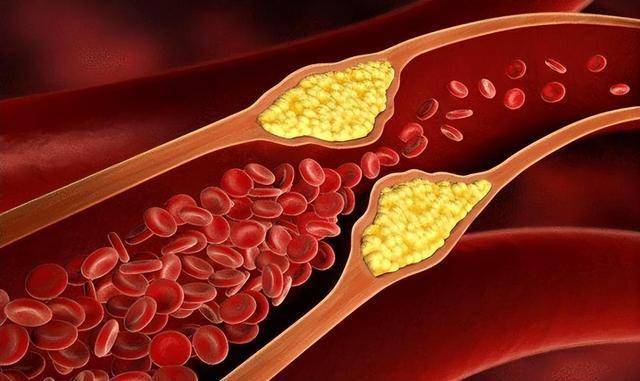

血脂这个东西,它并不只是吃进去什么的问题,而是身体内部调控的结果。

管住嘴确实是控制的一个手段,但并不是万能钥匙。

尤其是一些老观念,早就该翻篇了。很多人认准了一个“脂肪大户”——猪油、牛油、肥肉,觉得这就是血脂升高的根源。

几十年饮食结构的改变都在指向这个方向。于是,植物油成了“安全区”,各种不含胆固醇的标识也成了买菜时的决定性因素。

可问题出在哪?这些所谓的“健康替代品”,真能解决问题吗?

有研究专门对比过老年人群中不同油脂摄入结构对血脂的影响。

清华大学的一项流行病学数据跟踪了1400名65岁以上人群,结果却出人意料——那些完全不用动物油,只吃植物油的人,平均甘油三酯高出其他组近17%,低密度脂蛋白胆固醇高出9.3%。

怎么回事?植物油不是更健康吗?问题就在于,它们被过度精炼了。

所谓“纯净”、“清香”、“高品质”,本质上是把脂肪中的天然结构打散了,身体吸收它们反而更快。

换句话说,看着健康的油,反而可能成了血脂的加速器。

但脂肪并不是敌人。真正的问题不是吃了什么脂肪,而是“脂肪去哪儿了”。

65岁之后,人体肌肉量急剧下降,尤其是腿部和背部的肌肉。肌肉组织的减少,直接导致基础代谢率降低。

以前一天能消耗掉的热量,现在就只能剩在体内转成脂肪储存。

而这些脂肪一旦堆积在肝脏或内脏周围,就会导致胰岛素抵抗,血脂自然开始失控。

看起来是“吃多了”,其实是“肌肉太少”。有些人很信这一套:不吃肉只吃素,每天都喝燕麦粥和绿豆汤。

但长期只摄入碳水化合物、膳食纤维和植物油,身体开始缺乏胆固醇的来源。

这个时候肝脏就会启动自己的“制造厂”模式,自行合成胆固醇。

问题是,人体自己造出来的胆固醇,往往比吃进来的更难控制。

一项发表于《国际老年医学期刊》的研究发现,70岁以上的素食老人中,54%的低密度胆固醇水平依然偏高。

这说明,控制来源并不能控制结果。

另一个被忽视的关键是维生素D。这个听起来离血脂很远的营养素,恰恰对脂肪代谢有巨大的影响。

维D能调节钙磷代谢,但它还有一个作用,是调节脂肪细胞的分化过程。

当体内维D不足时,脂肪细胞更容易膨胀、变大,从而促进内脏脂肪沉积。

65岁之后皮肤合成维D的能力下降约60%,这时候如果不主动补充或通过食物摄取,脂肪代谢会出现结构性障碍,血脂变稠只是结果之一。

再说一个更容易被忽略的点:牙口不好。

这不是小事。咀嚼功能减退的人,食物摄入结构会被迫改变,通常会偏向软、细、易吞的食物。

这类食物大多是高碳水、低纤维、高加工度的东西。

咀嚼不足还会导致唾液分泌减少,而唾液中的消化酶是脂肪代谢的第一步。

缺了这一步,脂肪代谢链就断了。很多老年人血脂升高,跟牙口不行之间其实有着说不清的关系。

可惜大多数人不信。再退一步看,血脂高,不光是吃出来的。

睡眠质量同样是一个关键因子。

美国睡眠研究会曾经发表一组数据:夜间睡眠少于5小时的老年人群中,高血脂的患病率高出睡眠正常者近22%。

老年人容易出现睡眠碎片化、深睡比例降低的问题,这种状态下交感神经持续处于轻度兴奋状态,会使肝脏合成脂质的速率上升。

白天不困,不代表晚上睡得好。

血脂“稠”这件事,很多时候是夜里“攒”出来的。

很多人还在算着热量、克数、油的勺数,其实早就该换个角度去理解身体的运行逻辑。

把脂肪当敌人,不如问问自己的肌肉够不够、维生素D缺不缺、是不是睡得好、咀嚼是不是正常。

这些看上去跟血脂无关的事,其实都在决定它的走向。

真正健康的饮食,不是吃得越少越安全,而是吃得够、吃得对、吃得有逻辑。

人过了65岁,身体对脂肪的需求和处理方式跟年轻时候完全不一样。

很多人以为的“节制”,不过是把身体推向另一种极端。

想让血脂稳定下来,关键不在嘴上多管控,而在身体内部有没有协同运作的机制。

数据不会说谎。

2022年一项对全国12个城市65岁以上人群的横断面调查中发现,那些日常适量摄入天然脂肪(含少量动物脂肪)、蛋白质摄入达标、肌肉质量中等以上、

同时有规律日照暴露和稳定睡眠模式的老年人,血脂异常率比节食、素食、缺乏活动的老年人低了整整38%。

这已经不是一个小数值,而是实实在在的健康差异。

要真正理解身体老去之后的运作方式,需要一种全新的视角。

不是再去挑剔哪一样不能吃,而是要判断现在身体最需要什么。

如果只是拿年轻时的经验来套用,结果只会是越来越偏。

那么一个自然的问题来了:如果65岁之后饮食不宜过度节制,那怎样判断自己的“摄入阈值”在哪里?

——这里可以参考基础代谢率与肌肉量的综合测量标准。

一个简单方法是,测量自己清晨空腹体重,再记录每周活动时间,结合基础代谢率估算公式(Mifflin-St Jeor公式),就能得出一个合理的总热量摄入范围。

比起单纯计算脂肪克数,这样的方式才真正有针对性。

否则“忌嘴”到最后,可能连身体该有的活力都被误伤了。