GPT是Generative Pre-trained Transformer的缩写,G代表Generative,指的是生成式模型,P代表Pre-trained,指的是预训练,T代表Transformer,指的是注意力机制的深度神经网络模型。

展览 “人机合一:机器人艺术时代”旨在探讨AI、元宇宙技术突飞猛进的当下,机器与人类之间的共生关系,以及在人机合一的背景下,艺术如何被赋予了新的内涵。

因此,我们邀请了ChatGPT加入,将AI与艺术家进行角色互换,将艺术家拟像作为虚拟的运算程序。在展览主题的设定下,我们请AI向艺术家提问,并邀请展览艺术家予以回应,生成本次展览的“ArtGPT”专栏,希望借由ChatGPT和艺术家的共创视角,为展览提供侧面的补充,这或许可以成为人机共生未来的一种超验理解。

本日推文为“ArtGPT”第三期,将围绕“未来的艺术创作中,人与AI如何共处”与参展艺术家展开对话。

ChatGPT:

您是如何展望未来人类与人工智能之间的关系,尤其是在艺术创作方面?

陈子健:我觉得很重要的一点是,AI为艺术创作带来了“工具平权”,对于很多新媒体艺术来说,各种软硬件的使用限制了绝大多数人的创作思路,而AI让这一点消除,所有人都可以使用人工智能进行艺术创作,决定艺术创作的关键转变为创意与对人工智能这种媒介的理解。

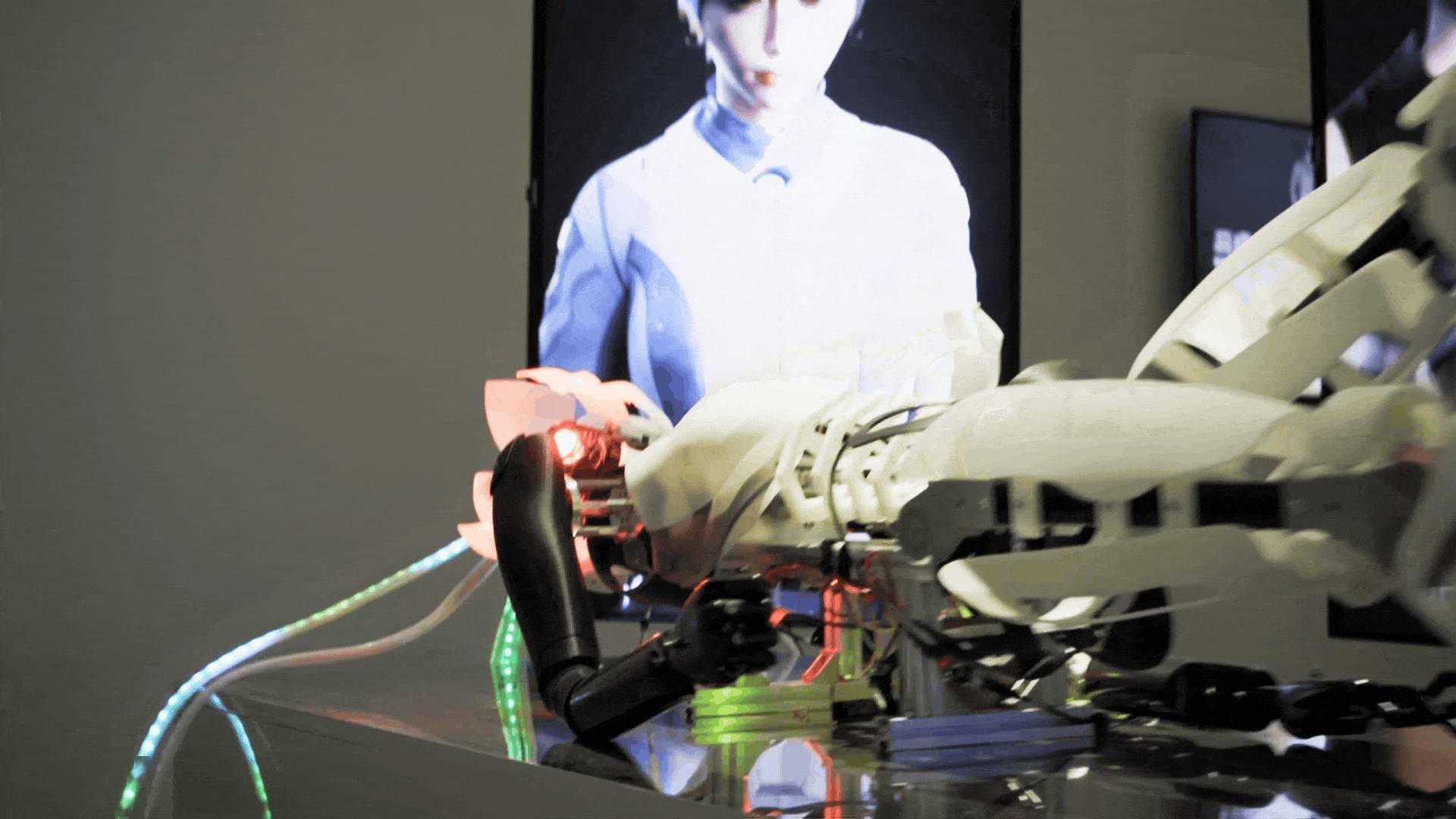

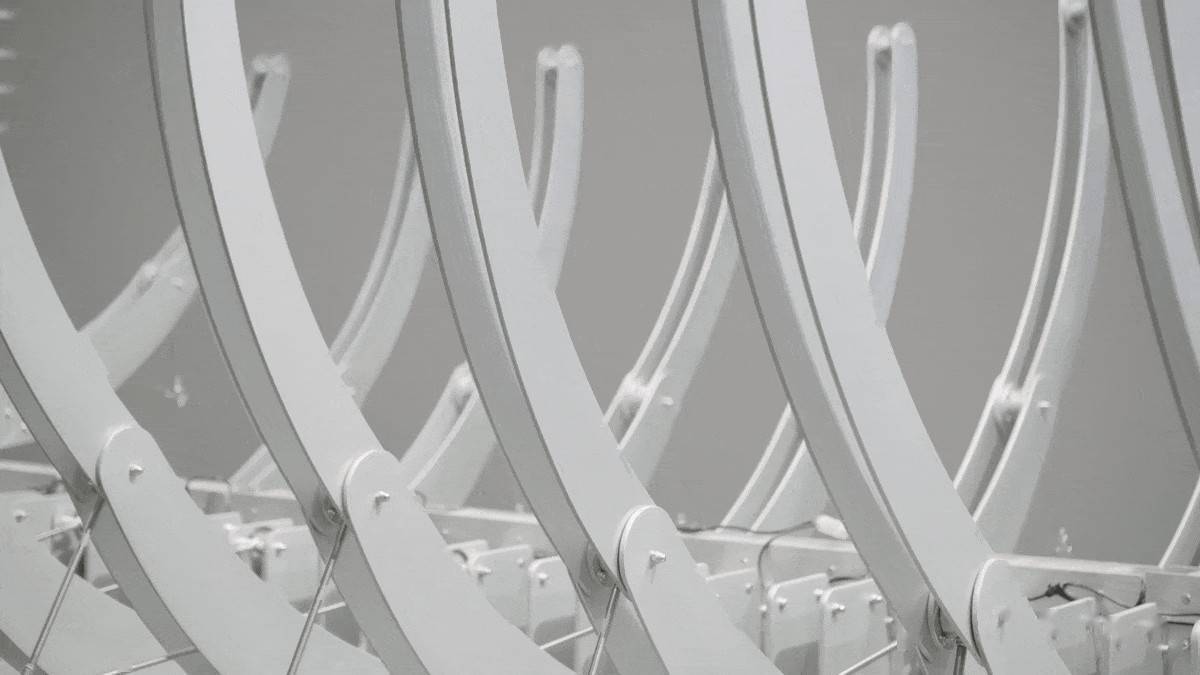

陈子健,《后设器官》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

高峰:人类和人工智能之间是一种互补协作的关系。人类负责创意和情感的表达,人工智能则能够辅助人类完成重复性高、机械化的工作。人工智能能帮助艺术家们处理和分析大量的数据,例如探索复杂的颜色和形状组合、分析和模拟各种乐器和音乐风格等,从而发现新的创作灵感和创作模式,扩大艺术表达的范围和多样性。然而,艺术的真正核心——创造力、情感深度和个人故事仍然是人类所独有的,人工智能无法完全模仿或独立产生这些内容。因此,未来的艺术创作将是人类艺术家和人工智能技术结合的产物,未来人类与人工智能在艺术创作当中的关系将是相辅相成的,但人类的创造力和情感表达将始终是艺术作品的核心。

高峰,《造神计划》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

胡森:我认为两者在艺术创作方面是以艺术家为主导,人工智能加以辅助的关系。艺术创作是一个主观性、创造性很强的事情,是艺术家对于社会生活的反映,是艺术家在对于事物存在自己理解的情况下,通过某种形式主动抒发情感的过程。目前人工智能所做的事情,简单来说,是执行程序员的指令,背后的逻辑依然归属于程序员设置的参数和算法。但人工智能的超强学习能力和运算能力,可以给艺术家提供更多的灵感来源,让艺术家有更多的时间和精力去实验和探索新的表现形式。最重要的是在新媒体艺术方面,尤其是虚拟艺术方面,人工智能可以帮助艺术家创作出互动性、体验感更强的作品,充实了艺术的表达和感知形式。

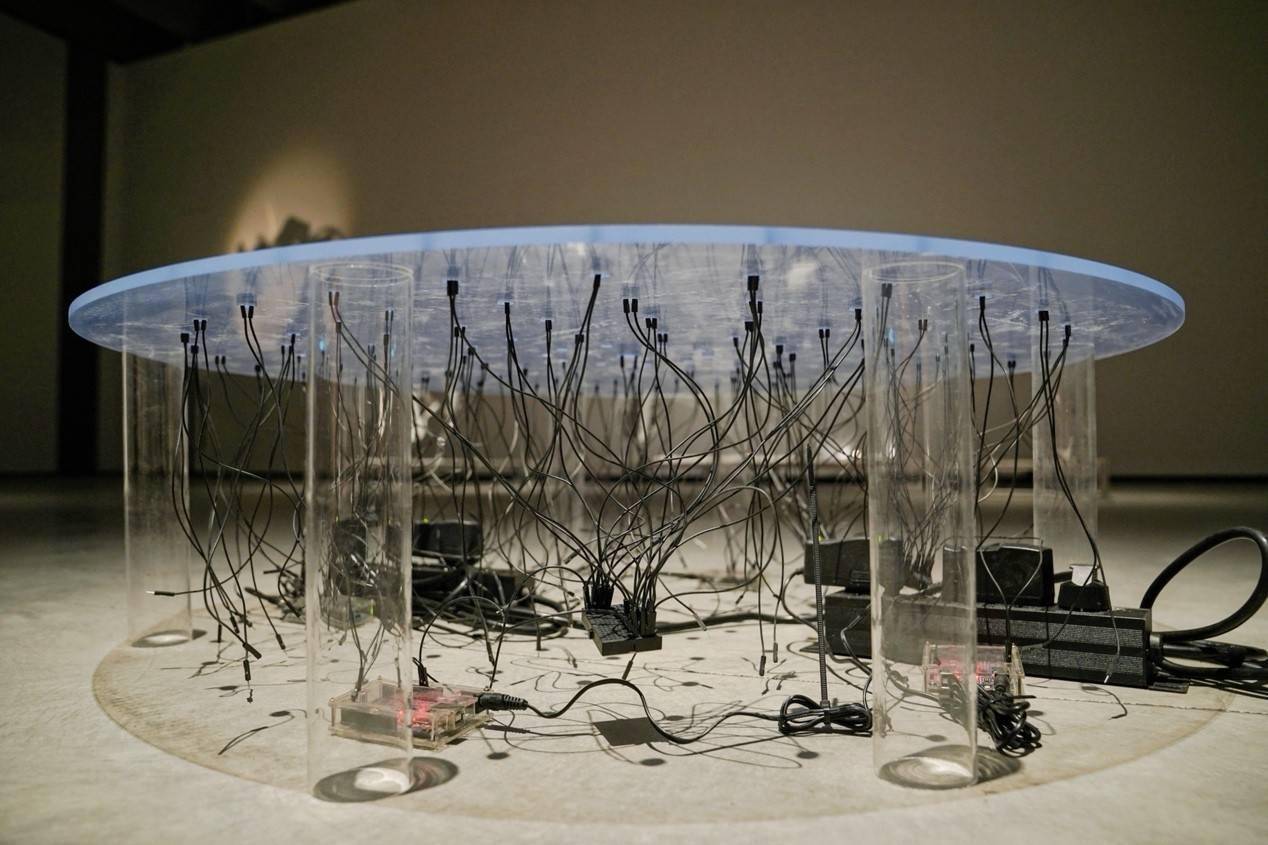

胡森,《TA》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

冷培雯:未来人类与人工智能在艺术创作方面的关系可能会变得更加紧密和创新,在艺术领域会带来一场史无前例的创新型冒险。二十一世纪的今天,艺术的形态持续变革,全球范围内艺术体系逐渐受到商业化和体制化的影响,这使得一些传统的门槛和局限变得更加明显,在这个时代,我们正站在艺术与技术的交汇处。ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion等工具的涌现为艺术创作带来了新的可能性,也让艺术创作的门槛大大降低,为广大创作者提供了更为便捷和灵活的平台,似乎“人人都是艺术家”的时代已经来临。在这个交汇处,我们更要思考如何保持艺术的深度和独创性,这是一个在技术与艺术融合的时代下,我们需共同面对的挑战。

冷培雯,《您好》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

李杭:未来人类与人工智能在艺术创作方面的关系将会是一个不断发展和探索的过程。挑战和机遇并存,而人工智能有望为艺术领域带来新的可能性和创新。在艺术创作中,人类与人工智能可以同时担当主体的角色,艺术创作中主体的角色取决于创作者的意图、创作过程和使用的技术工具。人类与人工智能之间创造性的合作、技术的创新和对伦理问题的关注将共同推动艺术领域朝着新的方向发展。

李杭,《模仿游戏》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

李玮:艺术的发展一直和技术进步紧密相连,密不可分。炼金术产生了绘画颜料,解剖学医学推动文艺复兴对人体结构的理解,物理学数学让人类理解人本身有了现代艺术,印象派完美解释了光学,因为数学哲学思考而有了抽象艺术,宇宙论的三维体和多维体有了立体主义和超现实,电子的发明有了录像艺术电子艺术,化学人类DNA的破译和工业文化有了复制概念的波普艺术和超扁平艺术。人工智能的迅猛发展也一定产生新的文化和艺术。现阶段只是把人工智能当成艺术的工具在应用,远未成为艺术思想的创作,这是人机智能艺术根本问题。现在还在用人的思维训练人工智能体,当用非人类的智能体思维和智能体共存时,艺术的创作就会是新的人机智能艺术。我把这个叫做“混沌意识体艺术”。

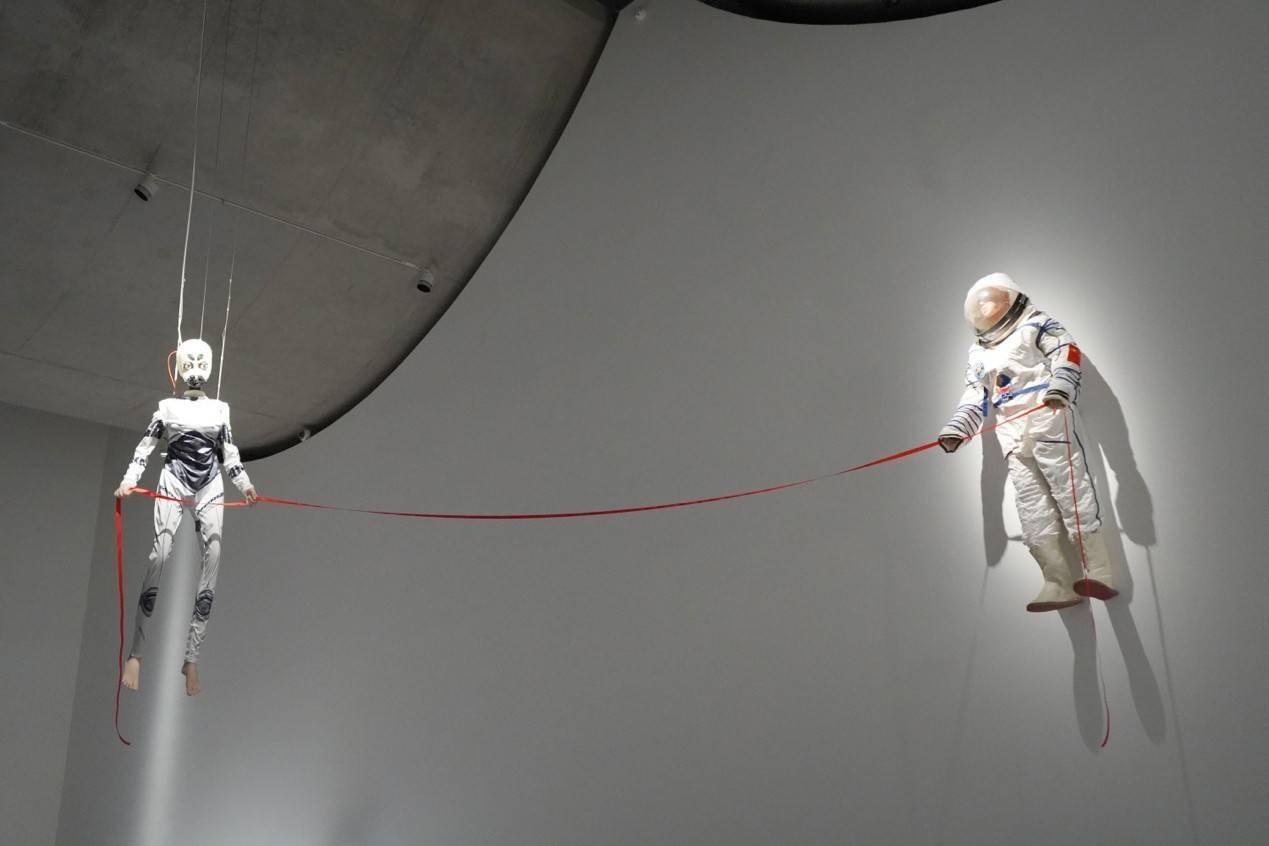

李玮,《量子纠缠之智能机器人和我》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

林万山:严格意义上我不是一个纯人工智能艺术的工作者,但是这种情况随着人工智能的“基础化”而有了改变,一切皆为人工智能的改造产物,但我仍然质疑这种集群性的热潮是否是一种“赶时髦”式的艺术行动,所以请原谅我没有办法使用当前技术解法下的基于大数据学习和神经网络的“Artificial Intelligence”,而是借用这个名词下的技术想象来做一些假大空的构建,我认为这种关系最终会趋于“湮灭”,在技术想象上我不是技术乐观派也不是技术末 世论者,我认为在历史意义上的人工智能终将和人类走向合一,某种意义上即本次展览的主题——人机合一。而我们不妨更激进一点,艺术原先只是人类自娱自乐的想象力游戏,在人与人工智能合一的时刻,我们或许可以让艺术进化进而成为对抗“热寂”的武器,在这个终将谢幕的宇宙,我们借由人机合一的新人类去完成最后的反抗。

林万山,《耕魂乙》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

刘畅:技术在特殊的历史时期确实会对艺术产生很大的影响,这种时期往往是新技术产生的时期,更准确地说是在新技术产生完的一段时间之后。实际上,艺术家所能接触或理解的技术是滞后的、生活化的技术,假如把科技艺术当成选题,很明显是让艺术站在了一个被动的立场上。艺术家受到的技术影响,往往是就一个平常人所能触及到的程度来体验的,也就是说,当技术真正开始改变周围的现实生活,艺术家才会开始做出行动,因为艺术家从来是现实生活的观察者,而不是微观技术的观察者。另一方面,艺术和技术的底层逻辑不同,技术是线性的,它唯一要求是变得更新,技术没有历史观,过时的技术是可以被淘汰和遗忘的。而政治、哲学和艺术更像一种轮回,所以即使艺术和技术在某一历史时期相遇了,在一段时间后,它们会自然而然地分道扬镳,就像哈雷彗星,等待下一次相会。

刘畅,《无机体#1》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

邱宇:人工智能发展,一方面是从技术视角对当下文化、社会的生态影响的思考,技术发展如何改变了我们对环境、情感和社会关系的感知,技术如何作为一种生命体在不同环境下的“自我演化”。另一方面是作品呈现中所使用的技术媒介,但我觉得创作中使用的媒介不一定要与新的技术发生关系,就像我们可以用影像、矿物、植物这样的表达媒介去关注一个算法与智能的话题,在某种程度上提供了给我们对技术所勾联话题的新视角或是新语境,所以在创作中对技术的思考很多时候是隐含在作品背后的问题。我认为人工智能与艺术的关系不仅是把人工智能的技术作为创作的媒介去使用,更重要的是让我们用新的视角去理解人与技术的关系,进一步去理解我们自己。

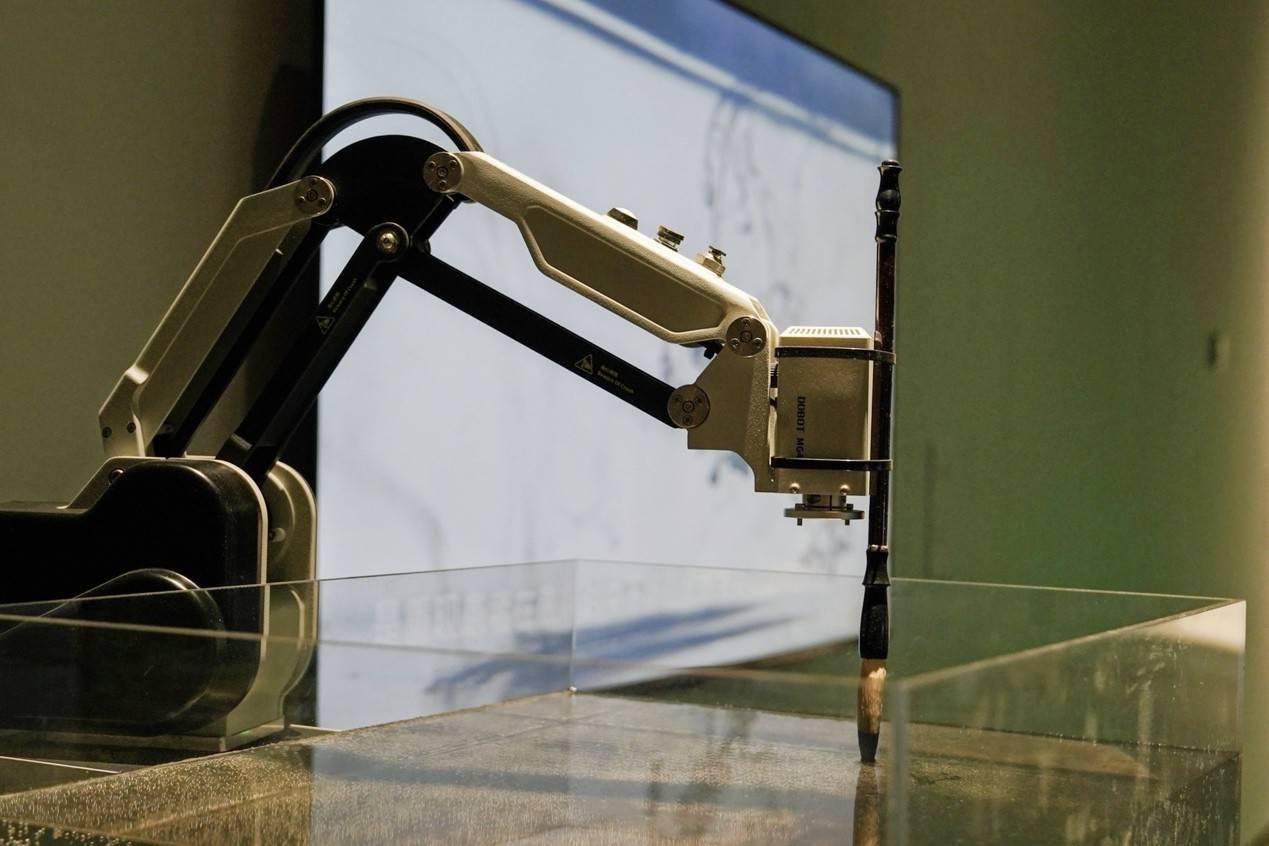

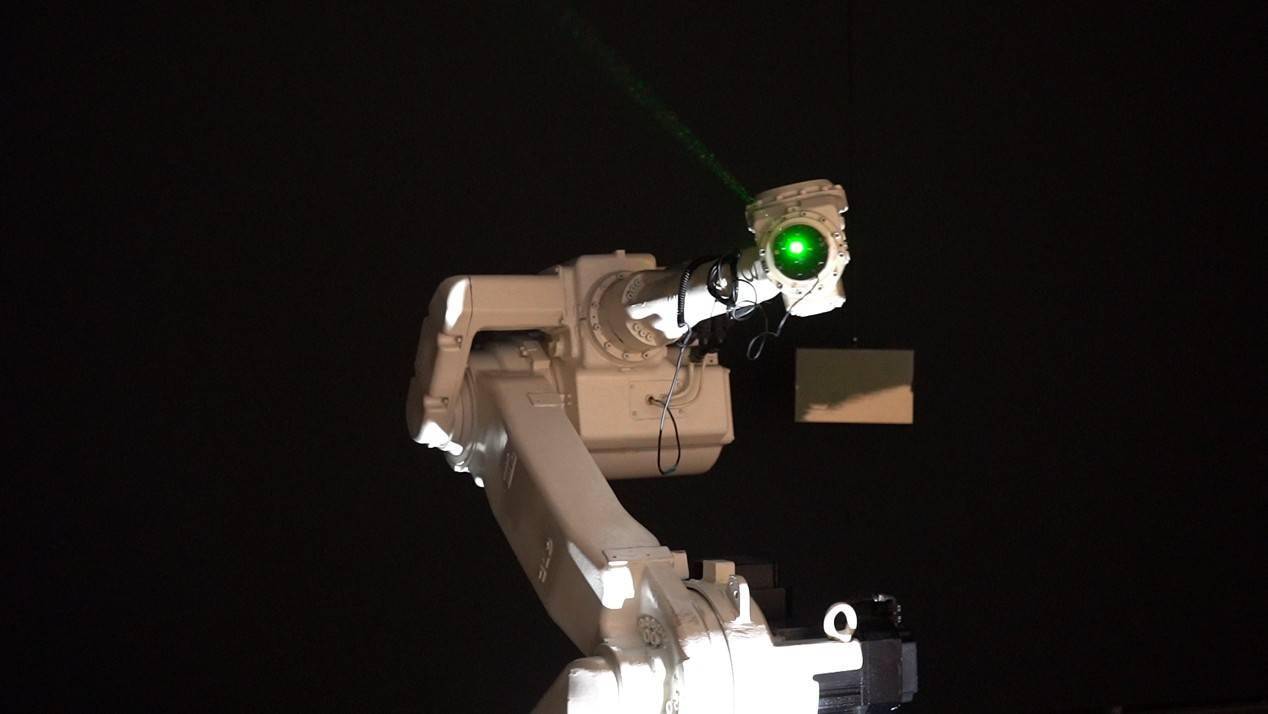

邱宇,《机械控制的眼睛看到被控制的眼睛在看他···》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

沈少民:未来人工智能可以为艺术家提供新的视角和技术手段,真正的创意和情感表达仍然源自人类。艺术创作应是人类与人工智能的和谐共存,比如我们的作品《意义》中,通过机械装置反复敲击却未能钉入木头的动作,隐隐暗示了科技尝试征服自然的徒劳。这一过程也象征了人工智能在艺术创作中的角色:人工智能在未来将成为艺术家的伙伴,提供新奇视角和技术支持,但真正的灵魂和创意激发仍源于人类情感和直觉。这种融合不仅开辟艺术的新天地,相信也会让艺术家的创作更加丰富。人工智能可以无休止地生成新的模式和结构,但这种创造性的发挥仍需人类的指导与情感投入的指引。

沈少民、许锦龙,《意义》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

滕家琪:人是艺术在这个世界存在的最基础要素,一直以来的艺术创作都是以人类中心主义为核心的。曾几何时,各类科幻文学作品都在塑造人工智能独立思考而崛起的意识走向,我也期待当它发展愈来愈具智性后,人类中心主义是否会被冲击,从而变为一个真正意义上的二元论。

滕家琪,《最后的狂欢》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

汪雪晗、刘明泽:我觉得在艺术领域,无论是现在的低人工智能还是未来的完全体人工智能,在艺术中都将是作为人类思维发展的工具和衍生来使用,因为艺术是人类思维特征与文化历史的必需品,是我们人类将艺术放在了圣神的高位,而对于未来硅基生物来说艺术不是它们的必需品,梵高的油画和随便涂鸦没什么区别,人工智能是完全理性思维的分离体,它们会为了完成目的去欺骗,但绝不会发展出情感,也许AI眼中的万物真的皆为刍狗,众生平等。这种思路会让我们更加冷静客观地去看待现实,创作出更犀利的艺术作品。

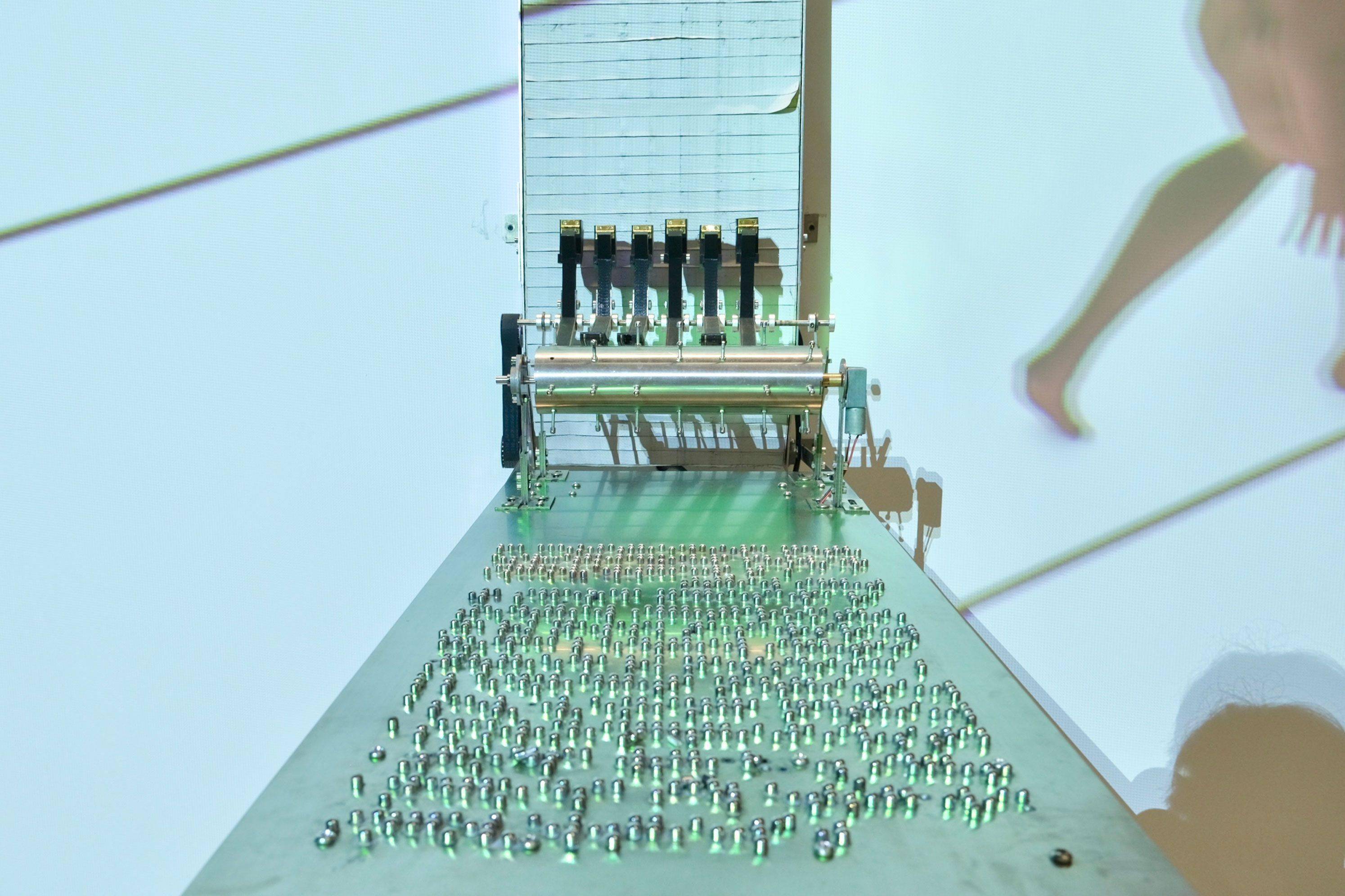

汪雪晗、刘明泽,《成为音乐家-4》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

许毅博:由人类主导的艺术创作方式可能不会持续太久。人类的认知与情感经验支撑着“灵感”的涌现,而这些引以为傲的艺术“创造力”又会落入方法论的漩涡中。如果你认可艺术家作为独立个体是在有限的认知与情感经验中酝酿创造力,那么作为携带全体人类认知与情感经验的AI不会迸发出可怕的创造力吗?这样看来,人是AI的养料,未来不太容易成为掌控AI的主体,以人为主体的艺术创作更变得微不足道。

许毅博,《透明社会:那一缕光》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

张澜涛:当下我们正处在信息时代向智能时代的跨越阶段,如同蒸汽时代的蒸汽机,AI正成为推动人类进入智能时代的决定性力量。近年来,AI艺术正处于艺术机器大生产的生成式时代,利用算法来解析大量数据,形成了生成美学与数据驱动美学的混合机制。除了结果式生成作品,诸多艺术家的成果中探究的实时迭代分析的预判方式也有越来越广泛的实践应用。未来AI将形成与数据科技、机器人科技、生物/生态科技、多模态智能科技等领域融合的创作框架,其本质是建立在人工智能语境之上的艺术形式。

张沐辰:在当前数字技术驱动的新一轮全球变革中,人类与人工智能之间的制约关系反映出资本社会发展的复杂性。通过严格的控制和精确的计算,我们正见证着一切都变得可数的新时代,那些难以量化的价值似乎逐渐消失,边界变得脆弱,传统的认知框架开始动摇。在我的作品《大航时代·未来N°2》中,智能算法并非简单的创作工具,而是作为一种审视和理解世界的视角,机械装置的精密运作不只是对现代社会追求效率和力量的隐喻,裸露的内部结构也凸显了人类、机器、资本与自然之间关系的异化状态。算法规训的秩序与无休止的机器狂欢交织在一起,形成了一种潜在的矛盾动态。

张澜涛,《世俗-秩序》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

张沐辰:在当前数字技术驱动的新一轮全球变革中,人类与人工智能之间的制约关系反映出资本社会发展的复杂性。通过严格的控制和精确的计算,我们正见证着一切都变得可数的新时代,那些难以量化的价值似乎逐渐消失,边界变得脆弱,传统的认知框架开始动摇。在我的作品《大航时代·未来N°2》中,智能算法并非简单的创作工具,而是作为一种审视和理解世界的视角,机械装置的精密运作不只是对现代社会追求效率和力量的隐喻,裸露的内部结构也凸显了人类、机器、资本与自然之间关系的异化状态。算法规训的秩序与无休止的机器狂欢交织在一起,形成了一种潜在的矛盾动态。

张沐辰,《大航海系列 未来N°2 》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

张振:正向的羁绊与警惕。对于科技艺术领域的创作者而言,当下与未来对智能科技工具的使用是跳脱不开的。这种未来羁绊关系中,人类与人工智能在艺术创作内的双方主导性必然会产生变化,但这种变化应是人类艺术家为达到某个创作目的而所能操控的,而非是人工智能的“发疯”。在这样的语境下,警惕也就成为了艺术家感性创作中的重要底层逻辑。

张振,《未来场系:后自然拟态复刻》,“人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。

郑达:使用智能技术进行艺术创作,艺术家与艺术作品都实现了身份的转换,当机器成为艺术,智能机器成为艺术家,艺术作品的审美对象由结果导向转换为过程导向。现如今,生成式人工智能普遍性的使用,使得工作效率得以提高,尤其是面向生成二维图像上,但这个过程依旧需要花费大量的时间来进行“准确性”的验证。在未来,艺术家在物质系统以及作品的运行机制方面,需要考虑作为智能的系统两种非物质面向:数据与算法,如何让机器具备持续创造力?我更加期待人工智能可以真正成为艺术家进行创作的“同谋者”与“共建者”。

郑达,《上传者》, “人机合一:机器人艺术时代”,展览现场,798CUBE,2024。